🗞 26/2024

Lebenserwartung in Deutschland: Schlusslicht · Elefanten sprechen sich mit Namen an · Große Qualitätsunterschiede bei der Palliativversorgung

📌 5 weekly picks

1 📌 Schlusslicht: Lebenserwartung in Deutschland geringer als im westeuropäischen Durchschnitt

Deutschland gehört in Westeuropa zu den Schlusslichtern bei der Lebenserwartung und verliert weiter an Anschluss. Der irritierende Befund: Seit der Jahrtausendwende haben die Menschen sowohl West- als auch Ostdeutschland gegenüber den anderen Ländern Westeuropas eine geringere Lebenserwartung. Betrug der Rückstand von Deutschland bei der Lebenserwartung der Männer im Jahr 2000 rund 0,7 Jahre, ist dieser bis 2022 auf 1,8 Jahre angestiegen. Ein ähnliches Bild zeigt sich auch bei den Frauen: Hier vergrößerte sich der Abstand bei der Lebenserwartung von 0,7 Jahren (2000) auf aktuell 1,4 Jahre.

<aside> 💡 Zu dem wachsenden Rückstand Deutschlands in der Lebenserwartung tragen einzelne Altersgruppen in unterschiedlicher Art und Weise bei. Während die Sterblichkeit von Menschen unter 50 Jahren im Rahmen des westeuropäischen Durchschnitts liegt, ist sie bei der Bevölkerung über 65 Jahre deutlich erhöht. Bei den Frauen weisen in Deutschland gerade Personen im Alter ab 75 Jahren eine höhere Sterblichkeit auf als Gleichaltrige im westeuropäischen Ausland. Dagegen tragen bei den Männern, insbesondere die Alter zwischen 55 und 74 Jahren zur Lücke bei.

„Um Deutschlands Rückstand bei der Lebenserwartung zu verringern, müsste die Sterblichkeit insbesondere im höheren Alter reduziert werden“ Mitautor Dr. Sebastian Klüsener, Forschungsdirektor am BiB

Die Studie von Mitarbeitenden des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB) und des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung untersuchte die Sterblichkeitstrends über mehrere Jahrzehnte hinweg.

📝 Zur Originalstudie: Grigoriev, Pavel; Sauerberg, Markus; Jasilionis, Domantas; van Raalte, Alyson; Klüsener, Sebastian (2024): Sterblichkeitsentwicklung in Deutschland im internationalen Kontext. Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 67(5): 493–503. https://doi.org/10.1007/s00103-024-03867-9

2 📌 Gender-Unterschiede bei ALS-Medikation

Amyotrophe Lateralsklerose, kurz ALS, verläuft fast immer tödlich. Forschende der Technischen Universität München (TUM) und des Universitätsklinikums rechts der Isar haben die molekularen Hintergründe von ALS systematisch untersucht. Das Team fand jetzt heraus, dass sich ALS in Subtypen unterteilen lässt, nach denen auch die Medikamente unterschiedlich wirksam sein können. Deutliche Unterschiede gibt es zudem zwischen Männern und Frauen.

Zentrale Erkenntnis der Studie ist, dass sich die ALS-Erkrankung in vier Subtypen unterteilen lassen. Forschungsleiter und MINQ-Spezialist Prof. Paul Lingor, Neurologe am Universitätsklinikum rechts der Isar:„Anhand der klinischen Symptome der Erkrankung kann man diese Varianten nicht unterscheiden. Auf molekularer Ebene passieren aber sehr unterschiedliche Dinge. Dadurch könnte ein Wirkstoff, der bei einem ALS-Subtyp wirkungslos ist, bei einem zweiten durchaus hilfreich sein.“ Während bei einem häufigen Subtyp Gene betroffen waren, die mit Entzündungsprozessen und Immunantworten verbunden sind, gab es bei einem anderen vor allem Störungen bei der Transkription von DNA in RNA-Moleküle. Bei zwei weiteren ließen sich unterschiedliche Anzeichen für oxidativen Stress in den Zellen feststellen. Die Forschenden nehmen an, dass sich der ALS-Subtyp im Laufe einer Erkrankung auch ändern kann.

Männer erkranken etwa 1,2-mal häufiger als Frauen an ALS. Die Aufschlüsselung der molekularen Prozesse zeigte deutliche Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Während die vier Subtypen bei beiden offenbar gleichermaßen häufig auftreten, stellten die Forschenden bei Männern eine deutlich größere Zahl an veränderten Genprodukten fest. Das könnte aus Sicht der Forschenden bedeuten, dass Männer und Frauen künftig unterschiedlich behandelt werden müssen. „Ein wichtiger nächster Schritt ist es, einen Weg zu finden, den ALS-Subtyp von Patient:innen zu Lebzeiten festzustellen – daran arbeiten wir aktuell“, so Lingor. Weiterlesen auf den Seiten der TUM

Zur Originalpublikation in nature

3 📌 Besorgniserregend: Große Qualitätsunterschiede bei der Palliativversorgung

Wenn ein Mensch so schwer erkrankt ist, dass Heilung nicht mehr möglich, muss eine angemessene medizinische Versorgung auf die Erhaltung der Lebensqualität in der verbleibenden Zeit zielen. Um diesem Anspruch flächendeckend gerecht zu werden, wurde die palliative Versorgungsstruktur in der BRD erweitert durch Palliativstationen, Hospize und ambulante Palliativteams. Bundesweit erhält inzwischen mehr als die Hälfte der ambulanten Patient:innen eine spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Diese SAPV war ursprünglich als Versorgungsform für Fälle mit komplexem Symptomgeschehen und besonderem Zuwendungsbedarf gedacht, kommt jetzt aber bereits in der Mehrzahl der Fälle zum Einsatz. Ein neues Datenportal (vom G-BA gefördert), betrieben von Universitätsklinikum Jena und BARMER, liefert jetzt deutschlandweite Kennzahlen zu Inanspruchnahme, Qualität und Kosten der Hospiz- und Palliativversorgung. Allerdings zeigt die Datenauswertung zur medizinischen Versorgung am Lebendende große regionale Unterschiede.

Um die Versorgung zu evaluieren, wertete das Universitätsklinikum Jena unter der Leitung von PD Dr. Antje Freytag gemeinsam mit dem BARMER Institut für Gesundheitssystemforschung auf Basis der BARMER-Routinedaten die Inanspruchnahme, Qualität und Kosten der verschiedenen Versorgungsformen aus. Während im Zeitraum von 2016 bis 2021 z.B. in Bayern 36,3 Prozent der palliativ versorgten Versicherten im Krankenhaus verstarben, waren es in Westfalen-Lippe nur 23,2 Prozent. Dabei sticht der Bereich der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe nicht nur bei diesem Qualitätsindikator für gute palliative Versorgung hervor. Versorgte Menschen erhalten dort in den letzten 30 Lebenstagen auch die wenigsten belastenden Behandlungen, zu denen z.B. Rettungsdiensteinsätze, Krankenhauseinweisungen, Intensivbehandlungen, Chemotherapien oder künstliche Ernährung zählen – und das bei der im Vergleich höchsten Kosteneffektivität.

Viele Kennzahlen des pallCompare Monitors sind bis auf Kreisebene sowie nach Erkrankungen und Versorgungssetting differenzierbar. Sie zeigen kleinräumige Unterschiede und Auffälligkeiten, z.B. die besonders große Spanne innerhalb der Landkreise Thüringens bei Rettungsdiensteinsätzen im letzten Lebensmonat von 26,8% im Saale-Orla-Kreis bis 46,5% im Wartburgkreis. „Der Monitor macht auch deutlich, dass Palliativversorgung dazu beitragen kann, dass Sterben seltener im Krankenhaus stattfindet, dass der Palliativversorgungsgrad bei Patienten mit Krebs höher ist als bislang bekannt, aber auch, dass zuhause palliativ versorgte Menschen deutlich mehr belastende Therapien erhalten als solche im Pflegeheim“ so MINQ-Spezialist Prof. Dr. Ulrich Wedding, von der Palliativmedizin des Universitätsklinikums Jena.

Weitere Informationen zu pallCompare auf der Projekthomepage

4 📌 Neue Erkenntnisse über die Stimmproduktion in Opernarien

Die höchsten Töne des Operngesangs werden doch gesungen. Lange glaubte man, dass diese höchsten Töne nur mit einem sogenannten „Pfeif“-Stimmregister erzeugt werden können. Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Dr. Matthias Echternach vom LMU Klinikum München und Stimmforscher Prof. Dr. Christian T. Herbst von der Universität Wien widerlegte nun diese Annahme. In ihrer neuen Studie konnten sie zeigen, dass die hohe Operngesangsstimme auf demselben Prinzip beruht wie die Stimmproduktion beim Sprechen und dem Gesang bei tieferen Tönen. Für die wissenschaftliche Studie traten die Sängerinnen nicht wie sonst vor einem großen Publikum, dafür vor einem kleinen und ganz besonderen auf. Denn um die Tonerzeugung bei besonders hohen Tönen zu untersuchen, machten die Wissenschaftler Videoaufnahmen – im Kehlkopf der Sängerinnen. Bei dieser sogenannten transnasalen Endoskopie entstanden Ultrahochgeschwindigkeits-Videoaufnahmen von neun professionellen Opernsängerinnen.

Die Analyse der Aufnahmen zeigte: Abhängig von der gesungenen Tonhöhe vibrieren und kollidieren die Stimmlippen im Kehlkopf 1.000 bis 1.600 Mal pro Sekunde, was exakt der Frequenz des erzeugten Tons entspricht. Dies steht in Gegensatz zu dem angeblichen, aber durch diese Studie widerlegten „Pfeif“-Mechanismus, der eine Unbeweglichkeit der Stimmlippen während der Stimmproduktion erfordert hätte.

Die Studie zeigt somit deutlich, dass der „Standard“-Mechanismus der Stimmproduktion beim Menschen und den meisten Säugetieren auch für die obersten Tonlagen des Operngesangs gilt. Simulationen mit einem Computermodell legen nahe, dass die Sängerinnen ihre höchsten Töne unter anderem nur mit einer stark erhöhten Spannung der Stimmlippen, unterstützt durch sehr hohe Ausatmungs-Luftdrücke, erzeugen können.

Weiteres hierzu auf den Seiten der LMU

5 📌 Organoide - nicht Mensch, nicht Tier, nicht Sache?

Gehirnorganoide aus Stammzellen wachsen im Reagenzglas. Sie können der Forschung helfen, neurologische Vorgänge und Erkrankungen besser zu verstehen, personalisierte Therapien zu entwickeln und Arzneistoffe zu testen, ohne dass es eines Tierversuchs bedarf. Doch Organoide können immer mehr – wer weiß, ob sie nicht irgendwann Schmerz empfinden oder ein Bewusstsein entwickeln werden? Was sind sie also? Und welches Schutzes bedürfen sie? Dr. Lara Wiese, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Sozial- und Gesundheitsrecht, Bochum, wirft diese Fragen auf und spricht sich dafür aus, sie frühzeitig und interdisziplinär zu diskutieren. Für ihre Arbeit wurde die Juristin jetzt mit dem Forschungspreis 2024 des Arbeitskreises Medizinischer Ethik-Kommissionen in der Bundesrepublik Deutschland e.V. (AKEK) ausgezeichnet.

Noch sind die Fähigkeiten von Organoiden und auch ihr Wachstum limitiert, weil sie aufgrund eines fehlenden Gefäßsystems irgendwann ihr Inneres nicht mehr mit Nährstoffen versorgen können. Aber man könnte künstliche Gefäßnetzwerke schaffen oder die Organoide in einen lebenden Organismus, z.B. in eine Maus, transplantieren. Was für eine Art Mischwesen erzeugt man dadurch? In ihrem Aufsatz wirft Wiese die Frage auf, was Hirnorganoide unter juristischen Gesichtspunkten eigentlich sind oder irgendwann einmal sein könnten. Zukünftige, weiterentwickelte Hirnorganoide könnten bestimmte Eigenschaften aufweisen, die sie von gewöhnlichen Biomaterialien unterscheiden und eine andere Klassifizierung nahelegen. Doch sind sie auch nicht Mensch und nicht Tier. „Der hin und wieder in Bezug auf Hirnorganoide genutzte Begriff ‚Novel Beings‘, also neuartige Wesen beziehungsweise Lebensformen, erscheint daher durchaus treffend“, so Wiese.

„Bestrebungen, Hirnorganoide zu schützen und ihre Nutzung zu beschränken, würden mit der grundgesetzlich gesicherten Forschungsfreiheit kollidieren“, so Wiese. „Man kann auch nicht einfach aus Vorsicht das Tierschutzgesetz auf Organoide anwenden. Denn sie sind keine Tiere und zudem – anders als Tiere – aktuell nicht durch die Verfassung geschützt.“ Letzteres könnte sich in Zukunft ändern, und dann wäre beispielsweise auch ein spezielles Hirnorganoidschutzgesetz denkbar, das etwaige konfligierende Interessen in einen Ausgleich bringen könnte. Lara Wiese plädiert dafür, die Diskussion darüber jetzt zu beginnen und sie möglichst interdisziplinär anzulegen. „Die klärungsbedürftigen Aspekte sind nicht nur in höchstem Maße komplex, sondern von grundsätzlicher Relevanz: Insbesondere mit Blick auf gegenwärtige und zukünftige ‚Novel Beings‘ könnte der Umgang mit Hirnorganoiden als Blaupause dienen.“ Mehr Infos zu den Organoiden auf den Seiten des IDW Zur Publikation

💬 Über den Tellerrand

Elefanten sprechen sich womöglich mit Namen an

Elefanten sprechen sich einer Studie zufolge womöglich mit namenähnlichen Rufen an. Ein Team von Forschern aus den USA hat die Rufe Afrikanischer Elefanten untersucht. Laut ihrer Studie unterscheidet sich ihre Ansprache je nach Empfänger – und variiert, je nachdem, ob ein oder mehrere Tiere adressiert werden. Innerhalb einer Familiengruppe könnte dabei jeweils die gleiche Bezeichnung für ein Tier genutzt werden, so das Forschungsteam im Fachjournal „Nature Ecology & Evolution“. Denkbar sei aber auch, dass für ein Familienmitglied gleich mehrere Namen kursierten.

Bisher sei nur bekannt, dass manche Tiere funktionale Rufe für eine bestimmte Nahrung oder ein bestimmtes Raubtier nutzen, erläutern die Forschenden um Michael Pardo von der Colorado State University in Fort Collins. Diese Rufe seien aber in der Regel angeboren. Erlernte Bezeichnungen wie Personennamen erweiterten den Ausdrucksbereich der Kommunikation sowie die Möglichkeiten kooperativen Verhaltens.

Bisher sei die Verwendung persönlicher Namen nur vom Menschen bekannt. Elefanten haben eine Lebenserwartung von mehreren Jahrzehnten und unterhalten lebenslange differenzierte soziale Bindungen mit vielen Individuen. Mit ihrer Stimme übermitteln sie – ähnlich wie Menschen – zahlreiche Informationen etwa zu Alter, Geschlecht und emotionalem Zustand. Artgenossen rufen sie den Wissenschaftlern zufolge unter anderem, um Kontakt zu einem weit entfernten Tier aufzunehmen, um ein ankommendes Tier zu begrüßen oder in Form eines fürsorglichen Zurufs beim Säugen, Trösten oder Aufwecken eines Kalbes.

Weiterlesen auf den Seiten der FAZ

🤕 IchalsPatient

Herausnehmbarer Zahnersatz belastet die Psyche

Verbesserungen in der zahnärztlichen Versorgung und der gesellschaftliche Stellenwert gesunder Zähne haben dazu geführt, dass die Menschen mehr Wert auf ihre Mundgesundheit legen. Die höhere Lebenserwartung führt gleichzeitig dazu, dass immer mehr Menschen im höheren Lebensalter Zahnersatz benötigen. Aber nicht alle Patienten können sich implantatgetragenen Zahnersatz leisten. Für viele ist herausnehmbarer Zahnersatz oft die einzige praktikable Option.

Eine neue Studie zeigt, wie sehr Zahnverlust Patienten emotional belasten kann.

Nicht selten decken sich die Erwartungen der Patient:innen an den Zahnersatz nicht mit der Realität. Finanzielle Aspekte spielen hier eine große Rolle, denn viele können sich ihre Wunschversorgung nicht leisten. Die Studie zeigt auch, dass Zahnverlust und herausnehmbarer Zahnersatz für viele schambehaftete Themen sind. Insbesondere das erste Einsetzen und Anpassen der Prothese ist für viele Patienten ein emotional aufgeladener Prozess, dessen Erfahrung sich auf den Gesamterfolg der Behandlung auswirken kann.

Forschende haben die emotionalen Herausforderungen untersucht, die Patienten erleben, wenn sie Zähne verlieren und auf Zahnersatz angewiesen sind.

Die Studie unterstreicht auch die Notwendigkeit, die Patient:innen auf emotionaler Ebene zu unterstützen, die Passform der Prothese zu verbessern, die Patienten über die Prothesenpflege aufzuklären und die Scham und das Stigma zu bekämpfen, die mit dem Tragen von Prothesen verbunden sind. Die Autoren resümieren, dass die emotionalen Folgen des Zahnverlusts in die Erfahrung der Anpassung einer Prothese einfließen. Diese Emotionen wirken sich auf die klinische Interaktion aus und zeigen, wie die Patienten den Prozess interpretieren.

Zur Studie im Journal of Dentistry

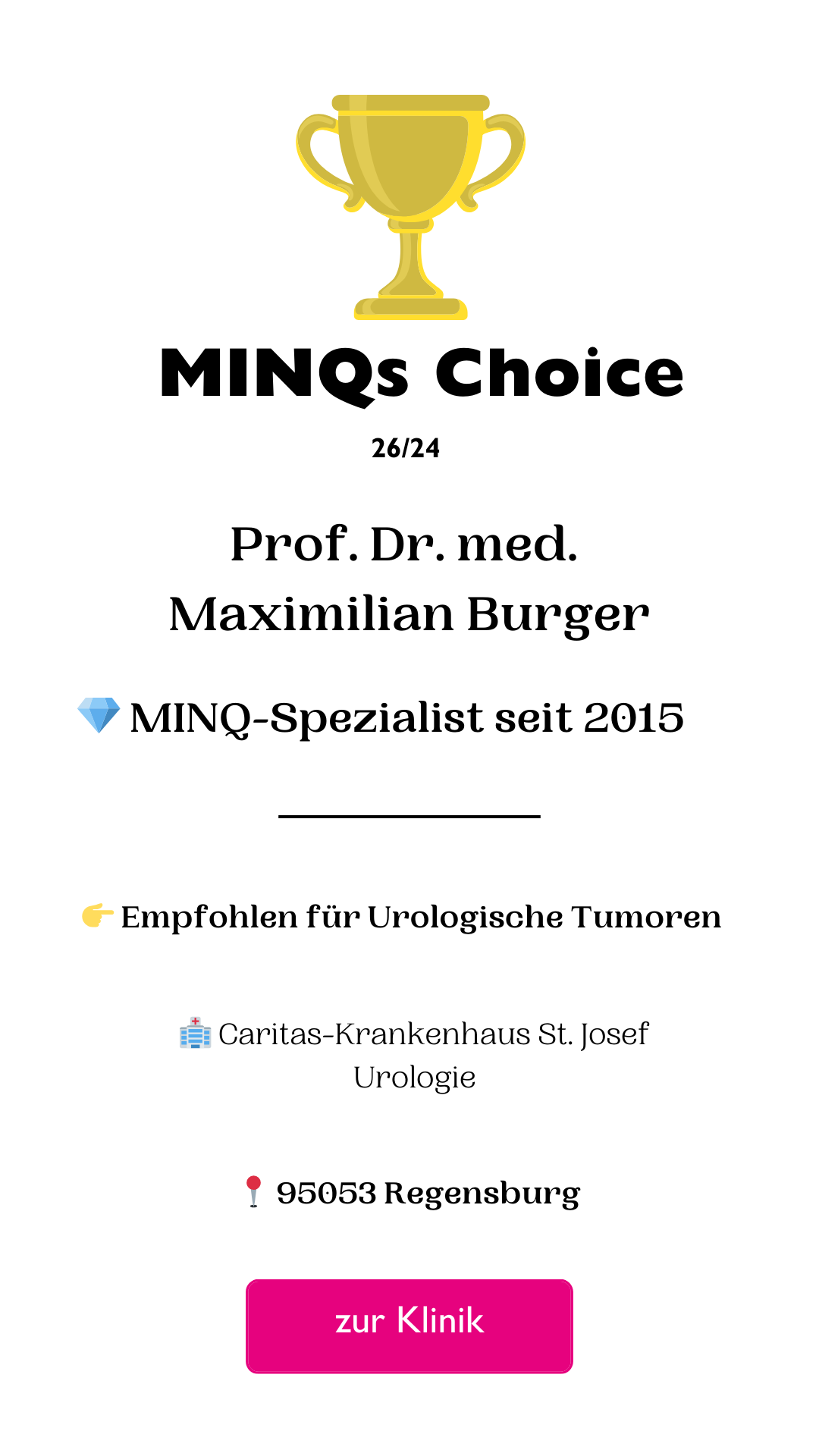

🏆 MINQs Choice

Nach mehr als 25 Jahren aktiver Recherche und Erstellung der Ärztelisten, die seit 1997 regelmäßig zuerst in der Zeitschrift FOCUS publiziert wurden und seit 2022 im Magazin stern erscheinen, haben wir uns entschlossen, unter dieser Rubrik - gewissermaßen in eigener Sache - jede Woche auf 3 besondere Mediziner:innen zu verweisen.

MINQ's weekly picks Newsletter

Melden Sie sich kostenlos an, um die neuesten Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten