🗞 20/2025

Nichtnutzung von KI ist ethisch bedenklich - Künstliche Intelligenz wird Medizin transformieren · Placebo und Nocebo: Wie Erwartungen Schmerzen beeinflussen · 10 Talente, die die Welt verändern · Ansichtssache: Menschliche Präparate im Museum · Taubheit: Hoffnung durch Gentherapie

📌 5 weekly picks

1 📌 Künstliche Intelligenz wird Medizin transformieren – ihre Nichtnutzung ist ethisch bedenklich

„Wir werden uns alle mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen müssen – und wir sollten es auch“, betont Dr. Christian Becker, Sprecher der Jungen DGIM, beim Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM). Für den Kardiologen am Universitätsklinikum Göttingen steht fest: KI zählt zu den tiefgreifendsten Umwälzungen in der Geschichte der modernen Medizin – vergleichbar mit der Einführung der Antibiotika oder der bildgebenden Diagnostik.Wenn KI-Systeme in der Diagnostik oder Therapie nachweislich bessere Ergebnisse liefern als der Status quo, ist deren Nichtnutzung nicht nur fahrlässig – sie ist ethisch bedenklich. Ärzte müssten diese Verantwortung ernst nehmen. Es sei nicht akzeptabel, digitale Innovationen ausschließlich der Industrie zu überlassen – medizinisches Fachwissen gehöre von Anfang an in die Entwicklung integriert.

KI verändert die Arzt-Patient-Beziehung – und das ist gut so

Die Digitalisierung verändert nicht nur Arbeitsprozesse, sondern auch die Beziehung zu den Patient:innen. Menschen kommen zunehmend mit vorab generierten Diagnosen aus KI-Apps in die Praxis. Dies eröffnet Chancen für eine besser informierte, aktivere Rolle der Patient:innen – sofern Ärztinnen und Ärzte sie kompetent begleiten können. Konkret kommen KI-Systeme heute bereits zum Einsatz zum Beispiel bei:

· Radiologie: automatische Erkennung von Tumoren in CT- und MRT-Bildern

· Kardiologie: KI-gestützte Auswertung von EKGs zur Erkennung von Vorhofflimmern

· Onkologie: personalisierte Therapieempfehlungen auf Basis genomischer Daten

· Notaufnahmen: Triage-Systeme, die Risiken schneller und objektiver einschätzen

Zahlreiche Studien belegen: KI kann bereits heute in ausgewählten Bereichen menschliche Diagnostik übertreffen – nicht, um sie zu ersetzen, sondern zu ergänzen. Prof. Martin Hirsch, Leiter des Instituts für Künstliche Intelligenz in der Medizin an der Universität Marburg, geht noch einen Schritt weiter: Ein „Hippokratischer Eid für KI-Entwickler“ sei nötig, um Vertrauen zu schaffen. Ärzt:innen müssten sicher sein, dass die eingesetzten Systeme ihre Berufsethik respektieren und Transparenz, Datenschutz, medizinische Sorgfalt berücksichtigen. Europa dürfe sich nicht von außereuropäischen Entwicklungen abhängig machen, sondern solle aktiv gestalten. Dabei müsse sich die Entwicklung an medizinischem Bedarf orientieren – nicht allein an technischer Machbarkeit. Das Fazit: KI darf kein Selbstzweck sein. Becker und Hirsch sind sich einig: KI muss die Patientenversorgung verbessern, nicht verwalten. Dazu gehören auch eine praxistaugliche elektronische Patientenakte, sinnvolle Telemedizin und die strukturierte Nutzung klinischer Daten für Forschung und Versorgung. Bürokratische Hürden für digitale Innovationen müssen gezielt abgebaut werden – sonst verpufft das Potenzial, das KI in der Medizin entfalten könnte.

👉 Weiterlesen im Deutschen Ärzteblatt

2 📌 Angeborene Taubheit: Hoffnung durch Gentherapie

Kinder mit genetischer Schwerhörigkeit könnten bald ohne Hörimplantat hören. Im April 2025 führte die Universitätsklinik Tübingen die erste gentherapeutische Behandlung in Deutschland durch. Die Therapie zielt darauf ab, das Otoferlin-Gen zu ersetzen, das für die Signalweiterleitung im Innenohr entscheidend ist.

Erste internationale Ergebnisse zeigen vielversprechende Fortschritte. Bis zu 80 % der frühkindlichen Schwerhörigkeit sind genetisch bedingt, davon bis zu 8 % durch Mutationen im Otoferlin-Gen. Betroffene Kinder erhalten bisher Cochlea-Implantate, die das Hörvermögen elektrisch stimulieren. Die Gentherapie könnte nun eine ursächliche Lösung bieten. Eine gesunde Kopie des Gens wird mittels eines Vektors direkt in die Cochlea eingebracht.

Die CHORD-Studie untersucht die Sicherheit und Wirksamkeit dieser Therapie in vier Ländern. Erste Ergebnisse zeigen deutliche Verbesserungen bei Kindern nach der Behandlung. Ein britisches Kind reagierte bereits nach sechs Wochen auf Geräusche. Die Studie wird weitergeführt, um Langzeitergebnisse zu erhalten. Experten betonen, dass Gentherapien frühzeitig erfolgen sollten. Das Universitätsklinikum Tübingen unterstützt die Forschung intensiv. Gentherapien sollen bestehende Lösungen ergänzen, nicht ersetzen. Patient:innen sollen künftig zwischen verschiedenen Therapieoptionen wählen können.

Dr. Tobias Peters, Universitätsklinikum Tübingen, Elfriede-Aulhorn-Str. 5, 72076 Tübingen, DeutschlandTel.: 07071 29-84894 oder -64349, E-Mail: uktee@med.uni-tuebingen.de

👉 Weiterlesen auf den Seiten der UK Tübingen

3 📌 Placebo und Nocebo: Wie Erwartungen Schmerzen beeinflussen

Der Placebo-Effekt lindert Symptome, selbst wenn eine Behandlung objektiv unwirksam ist. Der Nocebo-Effekt kann das Gegenteil bewirken – negative Erwartungen verstärken Beschwerden. Eine neue Studie der Medizinischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen und der Universitätsmedizin Essen liefert überraschende Erkenntnisse zur Rolle des Botenstoffs Dopamin bei der Entstehung von positiven Behandlungserwartungen und dem Placeboeffekt.

Ein Forschungsteam des Sonderforschungsbereichs „Treatment Expectation“ um Prof. Dr. Ulrike Bingel, Professorin für klinische Neurowissenschaften und Leiterin der universitären Schmerzmedizin an der Universitätsmedizin Essen, untersuchte, wie stark Placebo und Nocebo-Effekt sind. Dafür setzte sie 104 gesunde Freiwillige zweimal kurzfristigen Hitzeschmerzen aus. Die Testpersonen bewerteten ihre Schmerzen auf einer Skala von 0 bis 100. Der Schmerzreiz war objektiv gleich, doch ihre Erwartungen wurden manipuliert. Am Vortag erhielten sie scheinbare elektrische Hautstimulationen zur Schmerzverstärkung oder -reduktion. Tatsächlich wurde aber nur die Temperatur variiert. Die Ergebnisse zeigen: Unsere Erwartung beeinflusst das Schmerzempfinden stark. Gesundheitsfachkräfte sollten ihre Wortwahl sorgfältig wählen, um unbeabsichtigte Nocebo-Effekte zu vermeiden. Denn die Erwartungshaltungen beeinflussen den Heilungsprozess erheblich. Das Bewusstsein darüber könnte laut Forschenden die Therapien verbessern.

👉 Weiterlesen auf den Seiten der Uni Duisburg-Essen

Kunkel A & Asan L, Krüger I, Erfurt C, Ruhnau L, Caliskan EB, et al. (2024) Dopamine has no direct causal role in the formation of treatment expectations and placebo analgesia in humans. PLoS Biol 22(9): e3002772.https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3002772

4 📌 Neue Biomarker bei Multipler Sklerose: Was „Broad Rim Lesions“ verraten

Chronische Entzündung sichtbar machen – und früher reagieren, denn es gibt einen Fortschritt in der MS-Diagnostik. Multiple Sklerose (MS) gilt als eine der komplexesten neurologischen Erkrankungen: Der Verlauf ist individuell, oft schubweise – und gerade in frühen Stadien schwer vorhersehbar. Eine internationale Studie bringt nun neue Klarheit: Ein großes Wissenschaftler:innen-Team um Luisa Klotz und Carolin Walter vom Department of Neurology der Universitätsklinik Münster haben sogenannte Broad Rim Lesions als strukturell klar abgrenzbaren Biomarker identifiziert, der mit einem besonders aggressiven Verlauf assoziiert ist. Die Läsionen wurden in MRT-Scans erkannt und weisen charakteristische, ringförmige Eisenablagerungen auf. Diese spiegeln chronische Entzündungsprozesse wider – insbesondere das anhaltende Vorhandensein von myeloiden Immunzellen an den Läsionsrändern. Diese Entzündungsringe sind wie ein Frühwarnsystem für einen potenziell raschen Krankheitsverlauf.

Was bedeutet das für Betroffene? Die Identifikation solcher Läsionen könnte künftig eine gezieltere und frühere therapeutische Intervention ermöglichen – insbesondere bei Patient:innen mit hoher Krankheitsaktivität. Auch in der klinischen Forschung könnten Broad Rim Lesions als Surrogatmarker für die Wirksamkeit neuer Medikamente dienen. Eine präzisere Prognose ermöglicht nicht nur individuelle Therapieentscheidungen, sondern könnte auch die Lebensqualität von MS-Patient:innen nachhaltig verbessern. Früh erkannt, gezielt behandelt – das bleibt das oberste Ziel.

Klotz, L., Smolders, J., Lehto, J. et al. Broad rim lesions are a new pathological and imaging biomarker for rapid disease progression in multiple sclerosis.

Nat Med (2025). https://doi.org/10.1038/s41591-025-03625-7Quelle: Nature Medicine, 29. April 2025

5 📌 Bewegung hilft besser atmen

Der „Lungensport“ feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen – und bleibt aktueller denn je. Als gezielte Bewegungstherapie für Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen wie COPD, Asthma oder Lungenfibrose hat er sich bundesweit etabliert. Über 2.000 Lungensportgruppen sind derzeit aktiv – und dennoch, so Experten, ist der Bedarf deutlich höher. „Lungensport ist neben der medikamentösen Therapie die zweite Säule bei der Behandlung chronischer Lungenkrankheiten“, erklärt Prof. Heinrich Worth, Mitbegründer der AG Lungensport und Vize-Vorsitzender der Deutschen Atemwegsliga. Die Bewegungseinheiten verbessern nicht die Lungenfunktion direkt, aber sie stärken Muskulatur und Herz-Kreislauf-System – mit positiven Effekten auf Belastbarkeit, Atemnot, Stimmungslage und Lebensqualität.

Warum es mehr Gruppen braucht

Deutschlandweit leben rund 14 Millionen Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen: 6,8 Mio. mit COPD (+8 % seit 2010), 6,7 Mio. mit Asthma (+17 % seit 2010), deutlich mehr Fälle von Schlafapnoe (+92 % in 10 Jahren). Für sie ist Lungensport eine lebensnahe Ergänzung zur medizinischen Versorgung. Doch laut Worth sind „weder die Existenz der Gruppen selbstverständlich noch ihr Ausbau ein Selbstläufer“. Ziel müsse es sein, mindestens 2.500 Ortsgruppen und 1.000 Anbieter zu etablieren – mit gesicherter Finanzierung und ärztlicher Betreuung.

Warum das wichtig ist: Lungensport senkt das Risiko für Krankenhausaufenthalte, stärkt das Selbstmanagement und mindert depressive Symptome – also genau das, was ein resilientes Gesundheitssystem fördern sollte.

Weitere Informationen & Anlaufstellen:

🖥️ www.lungensport.org

📎 Empfehlungen & Schulungen der Deutschen Atemwegsliga: www.atemwegsliga.de

💬 Über unseren Tellerrand

1️⃣ Europäischer Erfinderpreis: 10 Talente, die die Welt verändern

Ihre Erfindungen zeigen, wie Wissenschaft globale Probleme lösen kann! Das Europäische Patentamt (EPA) präsentiert die Top 10 des Young Inventors Prize 2025. Die ausgezeichneten Innovatoren, alle unter 30 Jahre alt, entwickeln bahnbrechende Lösungen für Nachhaltigkeit, Gesundheitswesen und Industrie im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen. Aus über 450 Bewerbungen ausgewählt, zeigen ihre Projekte die transformative Kraft der Technologie.

Die Preisverleihung findet am 18. Juni in Reykjavik statt und wird weltweit live übertragen. Drei Sonderpreise werden vergeben: World Builders für Nachhaltigkeit, Community Healers für Ressourcen-Zugang und Nature Guardians für Ökosystemschutz.

Ein zusätzlicher People’s Choice Award wird durch Online-Abstimmung bestimmt. António Campinos, EPA-Präsident, betont den Innovationsgeist der jungen Erfinder. Sie bringen mutige Lösungen für globale Herausforderungen und inspirieren zukünftige Generationen. Der Young Inventors Prize würdigt ihren Einfallsreichtum.

Zu den Nominierten und ihren Ideen

Die Haltbarkeit von frischen Produkten verlängern: Die ugandischen Unternehmer Sandra Namboozo und Samuel Muyita haben einen biologisch abbaubaren Beutel entwickelt, der das Reifen von Früchten verlangsamt, Lebensmittelverschwendung reduziert und Kleinbauern unterstützt.

Lösungen zur Entsorgung von E-Abfall durch papierbasierte elektronische Geräteteile: Die österreichische Industriedesignerin Franziska Kerber hat lösliche Komponenten für Geräte wie Router entwickelt, die eine einfachere Rückgewinnung von wertvollen Metallen ermöglichen.

Nachhaltige Dichtstoffe für die Luftfahrt: Der philippinische Luftfahrtingenieur Mark Kennedy Bantugon entwickelte ein aus landwirtschaftlichen Abfällen ein Dichtungsmittel für Flugzeuge aus Pili-Baumharz, das eine nachhaltigere und weniger giftige Alternative zu vielen derzeit verwendeten Dichtstoffen darstellt.

Die Revolution des Recyclings seltener Erden: Die französisch-amerikanische Chemikerin Marie Perrin hat ein Verfahren zur Extraktion von Europium aus entsorgten Leuchtmitteln entwickelt, wodurch das Recycling einfacher und weniger giftig wurde.

Schadstoffe erfassen und die Luftqualität verbessern: Die kolumbianische Unternehmerin Mariana Pérez hat ein Direct Air Capture System entwickelt, das CO₂, Stickstoffdioxid und Schwefeldioxid aus der Luft entfernt und so die Umwandlung von Schadstoffen in biologisch abbaubare Materialien ermöglicht.

KI-entwickelte Enzyme für Industrie und Gesundheitswesen: Die litauischen Forscher Laurynas Karpus, Vykintas Jauniškis und Irmantas Rokaitis haben eine KI-gestützte Plattform für die Entwicklung neuer Enzyme entwickelt, die unter anderem für das Biomanufacturing und die Pharmazie bestimmt sind.

Smart Labels zur Reduzierung von Lebensmittelverschwendung und Lebensmittelvergiftungen: Die spanischen Erfinder Pilar Granado, Pablo Sosa Domínguez und Luis Chimeno haben biologisch abbaubare Smart Labels entwickelt, die die Frische von Lebensmitteln in Echtzeit überwachen und so unnötige Lebensmittelverschwendung reduzieren.

Kohlenstoffabscheidung für die Schifffahrt: Die Ingenieure Alisha Fredriksson (Schweden/Großbritannien) und Roujia Wen (China) bauten ein modulares CO2-Abscheidungssystem, das CO₂ in festen Kalksteinkugeln bindet und so die Emissionen bestehender Schiffe senkt.

Umwandlung von CO₂-Abfällen in essenzielle Fasern: Die US-Wissenschaftler und Zwillingsschwestern Neeka und Leila Mashouf entwickelten ein Verfahren zur Umwandlung von industriellem CO₂ in Zellulose für nachhaltige, biologisch abbaubare Materialien und andere Anwendungen.

Optimierte Halbleiterherstellung: Die slowenische Forscherin Teja Potočnik entwickelte eine automatisierte Plattform, um die Herstellung von Halbleiterbauelementen auf Nanomaterialien zu erleichtern und damit den Weg für Mikrochips und Elektronik der nächsten Generation zu ebnen.

👉 Weitere Informationen auf den Seiten des Epa und bei chemie.de

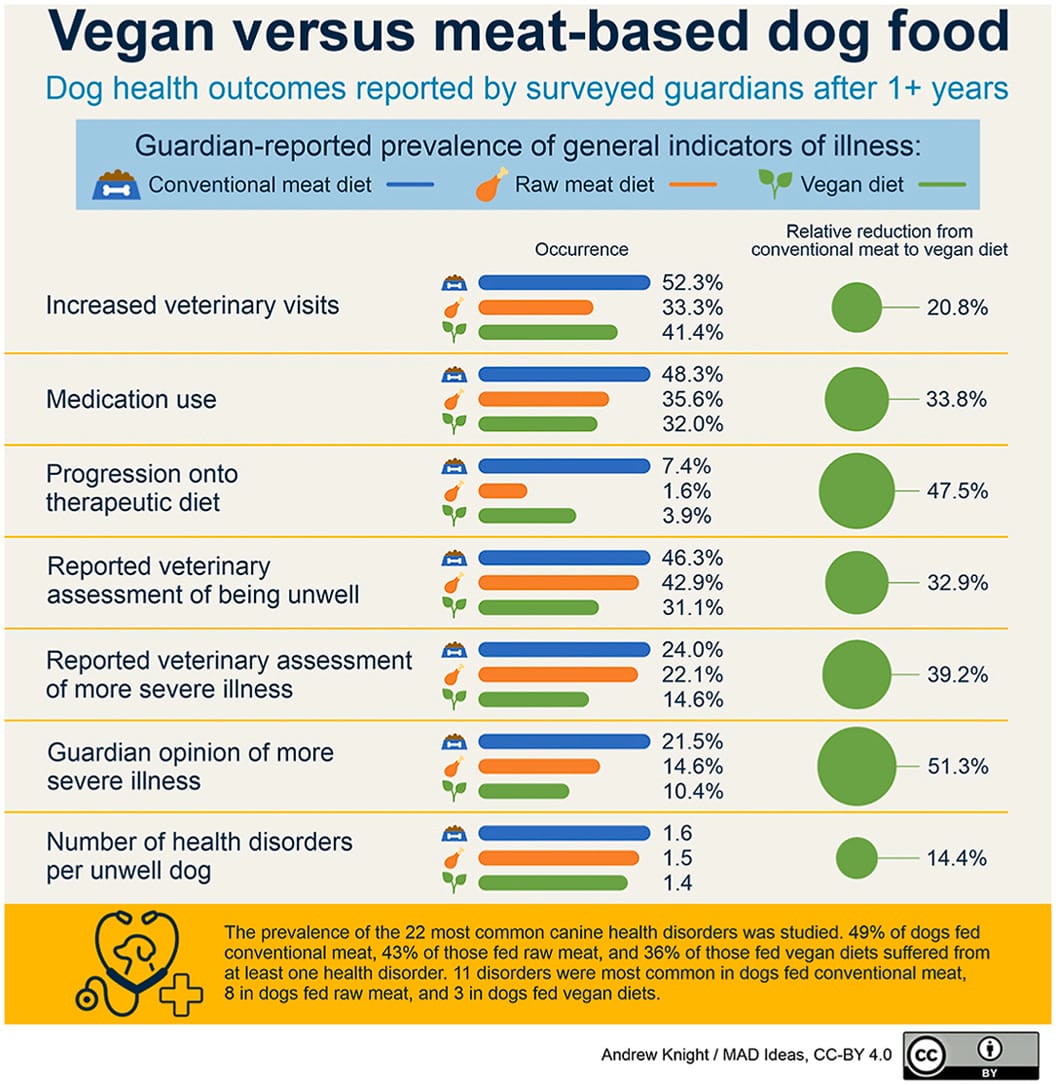

2️⃣ Grüner Pfotenabdruck: Wie Hundebesitzer:innen CO₂ sparen können

Auch das noch! Eine Studie der australischen Curtin University zeigt, dass vegane Hundeernährung den CO₂-Fußabdruck reduziert. Die Massentierhaltung trägt erheblich zu den weltweiten CO₂-Emissionen bei, auch durch Hundefutter. 1 % der landwirtschaftlichen Fläche wird für die Tierfutterproduktion genutzt. 13,5 % des Wildfischfangs fließen in Tierfutter statt in die menschliche Ernährung. Laut TU Berlin verursacht ein Hund in 13 Jahren 8,2 Tonnen CO₂ – so viel wie 13 Flüge Berlin–Barcelona. Optimiertes Hundefutter könnte die Umweltbelastung senken. Dabei wäre vegane Ernährung für Hunde sogar möglich, solange alle Nährstoffe enthalten sind.

Eine Studie der University of Winchester zeigt, dass vegan ernährte Hunde gesund bleiben. Hunde mit rohem Fleisch schnitten etwas besser ab, waren aber jünger, was das Ergebnis beeinflussen könnte. Rohfleisch birgt Risiken wie Nährstoffmängel und Krankheitserreger. Vegane Ernährung könnte daher die sicherste Option sein. Viele Halter entscheiden sich aus ethischen Gründen für veganes Futter. Das Barf-Konzept mit rohem Fleisch wäre die Gegenposition.

Was also können Hundebesitzer:innen tun, wenn sie Umwelt und Klima schonen wollen? Trockenfutter ist ökologischer als Nassfutter (vor allem wegen des Dosenblechs). Auch die Größe des Vierbeiners hat Auswirkungen. "Wie beim Auto gilt: Ein kleiner Hund ist für das Klima und die Umwelt besser als ein großer", heißt es laut einer Studie der TU Berlin. Ein Dackel sei besser als eine Dogge.

👉 Weiterlesen auf den Seiten des standard

Vegan versus meat-based dog food: Guardian-reported health outcomes in 2,536 dogs, after controlling for canine demographic factors

Andrew Knight, Alexander Bauer, Hazel J. Brownc https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e35578

Environmental Impacts of a Pet Dog: An LCA Case Study

Kim Maya Yavor †, Annekatrin Lehmann, Matthias Finkbeiner, Institute of Environmental Technology, Technische Universität Berlin https://doi.org/10.3390/su12083394

📣 Ankündigungen

1️⃣ Ansichtssache. Menschliche Präparate im Museum

Diese Ausstellung präsentiert keine aktuellen Forschungsergebnisse, sondern greift vielmehr die Frage nach dem angemessenen Umgang mit menschlichen Präparaten im Museum auf. Mit rund 100 Leihgaben aus Sammlungen in Berlin, Erlangen und München testet das Medizinhistorische Museum das Potential von Präparaten im musealen Raum aus. In welche Zusammenhänge kann man sie stellen? Welche Funktionen können sie erfüllen? Auf welche Weise kann man sie angemessen zeigen? Oder sollte man lieber ganz darauf verzichten?

Besucher erhalten hierzu Feedback-Karten, zudem gibt es eine Online-Befragung.

“Ansichtssache” findet in Kooperation mit der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und dem Leibniz-Institut für Wissensmedien Tübingen statt.

Die eigene Vortragsreihe zur Ausstellung eröffnet unterschiedliche Perspektiven auf menschliche Präparate. Im Verlauf der Ausstellung kommen hier Expert:innen zu Wort, die beruflich mit Präparaten zu tun haben, und geben Einblick in ihre tägliche Arbeit.

Jeweils Mittwoch 19 Uhr, Dauer ca. 90 min., Eintritt frei. Einlass ab 18.00 Uhr mit Öffnung der Sonderausstellung.

👉 Weitere Informationen hier sowie ein interessanter Audiobeitrag im BR

📅 Wann: Dienstag bis Sonntag 10.00 bis 17.00 Uhr, Ansichtssache läuft noch bis 11. Januar 2026

📍 Wo: Deutsches Medizinhistorisches Museum, Anatomiestraße 18 – 20, 85049 Ingolstadt

2️⃣ Remote-Scanning und KI-Anwendungen - 106. Röntgenkongress 2025

Der 106. Deutsche Röntgenkongress 2025 widmet sich zwei Schwerpunkten: „Neue Arbeit“ und „Radiologie in Klinik und Praxis“. Der Fachkräftemangel und veränderte Arbeitsplatzanforderungen erfordern flexible Arbeitsmodelle. Die Radiologie kann durch Technisierung Vorreiter für Home Office und Jobsharing sein. Remote-Scanning und KI-Anwendungen optimieren Prozesse. Mit dem Schwerpunktthema „Radiologie in Klinik und Praxis“ wird die Forderung zur Ambulantisierung aufgegriffen und erörtert, wie diese die Arbeit in Zukunft beeinflussen wird. Die Ambulantisierung verändere die fachärztliche Weiterbildung und Krankenhausstrukturen. Sektorengrenzen müssen überwunden werden, um Doppelstrukturen zu vermeiden. Radiolog:innen sollen ihr Rollenverständnis anpassen, so die Kongresspräsidenten Prof. Dr. Martin Mack (München) und Prof. Dr. Michael Uder (Erlangen). Der Kongress setze auf neue Formate für Dialog und Interaktion. Denn zukunftsorientierte Konzepte sichern die Innovationskraft der Radiologie.

👉 Zum Röntgenkongress digital

📅 Wann: 28. bis 30. Mai 2025

📍 Wo: RheinMain CongressCenter (RMCC), Friedrich-Ebert-Allee 1, 65185 Wiesbaden

🤕 IchalsPatient

1️⃣ Kassenpatienten benachteiligt? Datenanalyse zu Facharztterminen

Der Begriff "patient" bedeutet im Englischen sowohl "Patient" als auch "geduldig" – eine passende Doppeldeutigkeit für die Terminvergabe beim Facharzt. Besonders Kassenpatienten müssen oft lange warten, während Privatversicherte schneller behandelt werden. Diese Ungleichheit ist umstritten: Die gesetzliche Krankenversicherung fordert eine Abschaffung, Ärzteverbände bestreiten das Problem. Belastbare Daten fehlen, weshalb der SPIEGEL eine Analyse der Plattform Doctolib durchgeführt hat.

Die Untersuchung zeigt: Kassenpatienten warten oft doppelt so lange wie Privatversicherte. Ein Beispiel ist die Lungenheilkunde, wo Kassenpatienten 129 Tage warten müssen, Privatversicherte nur 35. Bei Kieferorthopäden und Kinderärzten gibt es hingegen kaum Unterschiede. Die Problematik zeigt sich auch darin, dass Kassenpatienten häufiger unbuchbare Termine sehen.

Wissenschaftliche Erkenntnisse sind rar. Eine Studie ergab, dass Kassenpatienten auch bei telefonischer Terminvergabe länger warten. Die Bevorzugung von Privatpatienten liegt an wirtschaftlichen Anreizen: Höhere Honorare und reibungslosere Abrechnung machen sie attraktiver. 2023 betrug der Mehrumsatz einer Praxis durch Privatpatienten etwa 74.000 Euro. Die Abschaffung der Neupatientenregelung 2023 verschärfte die Situation: Ärzte erhalten keine Extra-Vergütung für neue Kassenpatienten, wodurch viele Praxen Aufnahmestopps verhängten. Online-Portale fördern diese Ungleichheit weiter, indem Termine mit kürzeren Wartezeiten bevorzugt angezeigt werden.

Um Wartezeiten zu umgehen, nutzen einige Patienten das Kostenerstattungsprinzip: Sie zahlen die Arztrechnung selbst und beantragen eine Erstattung bei der Krankenkasse. Dabei wird nach der privaten Gebührenordnung abgerechnet, was oft höhere Kosten bedeutet. Die Kasse übernimmt nur die gesetzlich festgelegten Beträge, die Differenz trägt der Patient.

Eine Alternative ist die Terminservicestelle (TSS) der Kassenärztlichen Vereinigung, die innerhalb von 35 Tagen einen Facharzttermin vermitteln muss. Falls dies nicht gelingt, besteht Anspruch auf ambulante Krankenhausbehandlung. Einige Krankenkassen bieten eigene Vermittlungsdienste an. Seit 2019 sind Augenärzte, Orthopäden und Dermatologen verpflichtet, fünf Stunden pro Woche eine offene Sprechstunde ohne Termin anzubieten, doch Überlastung und lange Wartezeiten erschweren das System.

Manche Ärzte bieten digitale Wartelisten an, die freie Termine anzeigen. Gesundheitsökonomin Cordula Kreuzenbeck empfiehlt, abends nach kurzfristigen Terminen zu suchen, da diese oft gegen 21 oder 22 Uhr für den nächsten Tag freigegeben werden.

👉 Weiterlesen auf den Seiten von Spiegel.de

MINQ's weekly picks Newsletter

Melden Sie sich kostenlos an, um die neuesten Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten