🗞 12/2025

Butterkonsum und Mortalität · Künstliches Muskelgewebe · Prinzipien für den Einsatz von KI · 36 Dimensionen für die Wahrnehmung von Materialien · Neue Rubrik: MINQ’s Weekly Deep Dive Talk with AI

📌 5 weekly picks

1 📌 US-Studie: Butterkonsum und Mortalität

Eine großangelegte Kohortenstudie mit über 221.000 Erwachsenen in den USA hat die langfristigen Auswirkungen des Konsums von Butter und Pflanzenölen auf die Mortalität untersucht. Die Studie ergab, dass ein höherer Butterkonsum mit einem erhöhten Risiko für die Gesamt- und die Krebssterblichkeit verbunden war. Im Gegensatz dazu war ein höherer Konsum von Pflanzenölen mit einer geringeren Gesamt-, geringerer Krebs- und geringerer Herz-Kreislauf-bedingten Mortalität assoziiert.

Bemerkenswert ist, dass der Ersatz von Butter durch Pflanzenöle wie Oliven-, Soja- und Rapsöl potenziell erhebliche Vorteile bei der Prävention vorzeitiger Todesfälle bietet. Die Studie schätzte, dass schon der Austausch einer täglichen Aufnahme von 10 g Butter durch die gleiche Menge an Pflanzenölen mit einer Reduktion der Gesamtsterblichkeit um 17 % und einer Reduktion der Krebssterblichkeit um ebenfalls 17 % verbunden war. Erfasst wurde die Aufnahme von Butter (am Tisch und beim Kochen) und Pflanzenölen (Distel-, Soja-, Mais-, Raps- und Olivenöl) mittels validierter Fragebögen zur Häufigkeit des Verzehrs alle vier Jahre. Die Studie schlussfolgert, dass der Ersatz von Butter durch pflanzliche Öle, insbesondere Oliven-, Soja- und Rapsöl, erhebliche Vorteile für die Prävention vorzeitiger Todesfälle haben könnte.

Butter and Plant-Based Oils Intake and Mortality

JAMA Intern Med. Published online March 6, 2025

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/2831265

2 📌 Künstliches Muskelgewebe

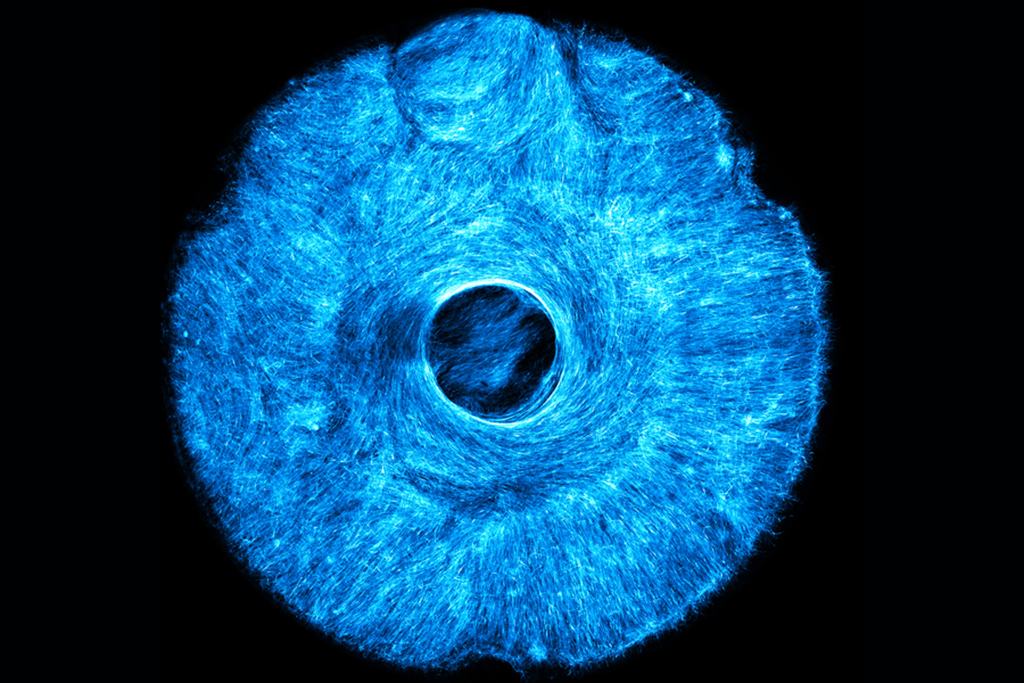

Ingenieure des MIT haben eine neue Methode entwickelt, um künstliches Muskelgewebe zu züchten, das sich in mehreren koordinierten Richtungen bewegen kann. Diese Methode zur Herstellung künstlichen Muskelgewebes unterscheidet sich von bisherigen Ansätzen hauptsächlich durch ihre Fähigkeit, Muskelgewebe zu erzeugen, das sich in mehreren koordinierten Richtungen bewegen kann. Bisher war die Fabrikation von künstlichem Muskelgewebe, das nur in eine Richtung zieht, die Norm, was die Bewegungsmöglichkeiten von damit ausgestatteten "Bio-Robotern" sehr einschränkte. Die Forschenden entwickelten ein neuartiges "Stempel"-Verfahren, bei dem mikroskopische Rillen in ein Hydrogel geprägt und dann mit Muskelzellen besiedelt wurde. Als Demonstration erzeugten die Forscher eine künstliche, muskelbetriebene Struktur, die sich sowohl konzentrisch als auch radial zusammenzieht, ähnlich der Iris des menschlichen Auges. Laut Studienleiterin Ritu Raman, Professorin of Tissue Engineering im MIT Department of Mechanical Engineering ermöglicht dieser Ansatz den ersten skelettmuskelbetriebenen Roboter, der Kraft in mehr als einer Richtung erzeugt. Die Stempel können mit 3D-Druckern hergestellt und mit verschiedenen Mustern versehen werden, um komplexe Muskelstrukturen oder potenziell andere Gewebetypen wie Neuronen und Herzzellen zu züchten. Das Ziel ist es, Gewebe herzustellen, das die architektonische Komplexität echter Gewebe nachbildet und diese bioentwickelten Materialien in der Medizin und Robotik einzusetzen. Die Forschungsgruppe von Ritu Raman am MIT verfolgt das Ziel, biologische Materialien zu entwickeln, die die Wahrnehmungsfähigkeit, Aktivität und Reaktionsfähigkeit echter Gewebe im Körper nachahmen.

Artificial muscle flexes in multiple directions, offering a path to soft, wiggly robots

March 17, 2025

https://www.sciencedaily.com/releases/2025/03/250317163528.htm

3 📌 Ärzte fordern feste Prinzipien für den künftigen Einsatz von KI

Die Deutsche Ophthalmologische Gesellschaft e.V. (DOG) und der Berufsverband der Augenärzte Deutschlands e.V. (BVA) haben eine umfassende Stellungnahme zu ethischen Aspekten künstlicher Intelligenz (KI) in der Augenheilkunde vorgelegt. Ziel sei es, Standards für die Entwicklung, die Zulassung und Implementierung von KI-Anwendungen zu setzen, die ärztliche Entscheidungen unterstützen und gleichzeitig den Schutz der Patientenrechte sicherstellen. „Die rasante Entwicklung von KI-Systemen bietet großes Potential für die Augenheilkunde, sei es bei der Bildanalyse, der Diagnostik oder der Planung von Therapien“, erklärt der Generalsekretär der DOG und langjährige MINQ-Spezialist Professor Dr. Claus Cursiefen. „Um dieses Potential verantwortungsvoll auszuschöpfen, müssen technische, rechtliche und ethische Aspekte von Anfang an berücksichtigt werden“. Die letztendliche Verantwortung für Diagnosen und Therapien müsse aber stets bei Ärztinnen und Ärzten liegen. Während KI-Systeme Muster erkennen und präzise Analysen liefern können, bleibe es Aufgabe der Behandelnden, diese Ergebnisse im Kontext der individuellen Patientensituation zu bewerten. „Das ärztliche Erfahrungswissen ist unverzichtbar, auch im Zeitalter der KI“, sagt DOG-Experte und MINQ-Spezialist Professor Dr. Nikolaos Bechrakis.

Als zentrale Prinzipien für den Einsatz von KI in der Augenheilkunde zählen laut DOG und BVA unter anderem:

Zentrale Prinzipien für den Umgang mit KI

- Gerechtigkeit: KI-Systeme dürfen keine Gruppen benachteiligen. Trainingsdaten müssen divers und repräsentativ sein.

- Transparenz: Es muss deutlich werden, wie und welche Daten ein KI-System verarbeitet und gegebenenfalls weiterleitet.

- Erklärbarkeit: KI-Entscheidungen müssen nachvollziehbar sein, insbesondere bei Therapieempfehlungen.

- Datenschutz: Patientenbezogene Daten müssen sicher verarbeitet werden; anonyme Datensätze sind zu bevorzugen.

- Ärztliche Autonomie: KI darf die Rolle des Arztes und der Ärztin nicht ersetzen, sondern nur unterstützen

4 📌 KI durchforstet Forschungsarbeiten nach Fehlern

Zwei neue KI-Tools, das sogenannte Black “Spatula Project” und “YesNoError”, wurden entwickelt, um Fehler in wissenschaftlichen Forschungsarbeiten zu finden. Die Tools nutzen Large Language Models (LLMs), um verschiedene Arten von Fehlern zu erkennen, darunter Fehler in Berechnungen, Methodiken oder falsche Referenzen. Die Systeme extrahieren dafür zunächst die Informationen aus den Forschungsberichten und verwenden dann zum Teil komplexe Anweisungen (Prompts) für spezialisierte LLMs, um nach diesen verschiedenen Fehlertypen zu suchen. Ziel beider Projekte ist es, dass Forschende und Fachzeitschriften diese Tools vor der Einreichung bzw. Veröffentlichung nutzen, um Fehler und potenziellen Betrug in der wissenschaftlichen Literatur zu vermeiden.

Das Black Spatula Project hat bisher rund 500 Arbeiten analysiert, während YesNoError in zwei Monaten über 37.000 Arbeiten untersucht hat.

Zum Überblicksartikel in nature

5 📌 36 Dimensionen sind ausreichend für die Wahrnehmung von Materialien

Die menschliche Wahrnehmung von Materialien beruht überraschenderweise auf lediglich 36 Dimensionen, obwohl die Erscheinungsformen von Materialien enorm vielfältig sind. Diese Dimensionen ermöglichen es uns, Materialien mental zu ordnen und zu vergleichen, Das haben Forschende der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU), des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig und des National Institute of Mental Health in den USA in einer Studie herausgefunden haben. Beispiele für solche Dimensionen sind Körnigkeit, Bläue oder Viskosität. Prof. Dr. Martin Hebart von der JLU, einer der Hauptautoren der Studie, stellte fest, dass die meisten Dimensionen für die meisten Materialien unwichtig sind. So sei beispielsweise die Viskosität vermutlich nur für wenige Flüssigkeiten wie Sirup oder Zahnpasta relevant, während sie für Materialien wie Holz oder Kunststoff weitgehend irrelevant ist. Der JLU-Wahrnehmungsforscher Prof. Roland Fleming vergleicht diese Dimensionen mit Koordinaten in einem mehrdimensionalen "mentalen Raum", der widerspiegelt, wie unser Verstand Materialien ordnet und vergleicht.

Die Forschungsergebnisse sind relevant für die visuellen Neurowissenschaften, insbesondere für die Frage, wie bekannte Konzepte – etwa “Gebäude”, “Menschen” oder eben “Materialien” – im Gehirn abgebildet werden. Während bereits Hirnareale identifiziert wurden, die für bestimmte Arten von Objekten "zuständig" sind (z. B. Gesichter oder Buchstaben), schien es bisher keine spezifischen Hirnareale für bestimmte Materialarten zu geben. Die identifizierten 36 Dimensionen könnten hier ein wichtiges Ordnungsprinzip darstellen.

Schmidt, F., Hebart, M. N., Schmid, A. C., & Fleming, R. W.: Core dimensions of human material perception. Proceedings of the National Academy of Sciences, 122 (10) e24172021

https://doi.org/10.1073/pnas.2417202122

Premiere neue Rubrik:

🧠 MINQ’s Weekly Deep Dive Talk with AI

Künftig wählen wir ein Thema aus und füttern eine KI mit Ressourcen und Quellen. Das ganze wird in dann einem munteren Dialog zusammengefasst, in englischer Sprache, das erweitert unsere Zuhörerschaft 😉. Wir sind gespannt auf Ihr Feedback!

Diese Woche: Zukunftsoptimisten neigen weniger zur Prokrastination.

Kashiwakura, S., Hiraki, K. Future optimism group based on the chronological stress view is less likely to be severe procrastinators. Sci Rep 14, 11338 (2024).

https://doi.org/10.1038/s41598-024-61277-y

📺 Hingeschaut:

Gesunder Darm – gesunde Psyche? So funktioniert unser Mikrobiom

Die Wissenssendung Quarks zeigt, wie intensiv Darm und Gehirn miteinander kommunizieren und was wir selbst für unsere Darmgesundheit tun können. Fernsehmoderator Ralph Caspers fragt außerdem, welchen Einfluss der Darm auf unsere Psyche hat. Und wie reagiert unser Darm, wenn wir unsere Ernährung ändern und plötzlich nur noch Zucker und Fastfood essen? Der Reporter Marspet Movsisyan macht den Selbsttest.

Zur Sendung

💬 Über unseren Tellerrand

1️⃣ Scheinheilige Jäger im Boden: Warum Pilze keine Vegetarier sind

Pilze – mehr als nur Waldbewohner oder Küchenzutat! Während die meisten sie als harmlose Begleiter der Natur kennen, können einige Arten aktiv jagen. Denn: Pilze haben im Laufe ihrer Evolution zahlreiche Ideen vorangebracht. Das Faszinierende: Im Wald gibt es ein Geben und Nehmen, bei dem auch Bäume für 'Fleischmahlzeiten' zahlen. Mit über 14.000 Arten in Deutschland verfolgen Pilze verschiedenste Überlebensstrategien – von der Zersetzung toter Substanz bis hin zur Jagd. Raubpilze wie Arthrobotrys verwenden Schlingen oder Netze, um Beute zu fangen, die sie schließlich verdauen – ein beeindruckendes Zusammenspiel mit ihrem Ökosystem.

Weitere Informationen und hübsches Video bei agrarheute

2️⃣ Roboter oder Eichhörnchen?

Von Ast zu Ast: Wissenschaftler haben den einbeinigen Sprungroboter „Salto“ (Saltatorial Agile Locomotion on Terrain Obstacles) entwickelt, der wie ein Eichhörnchen springen kann. Ausgestattet mit Greifern und einem Balancemodul imitiert er das Geschick der kleinen Nagetiere auf schmalen Ästen. Salto, ursprünglich von den Sprungfähigkeiten der Galagos inspiriert, eröffnet nun neue Möglichkeiten für den Einsatz agiler Roboter – etwa auf Baustellen. Die Natur bleibt eine unerschöpfliche Inspirationsquelle für bionische Technologien, wie Beispiele vom spinnenartigen Kletterroboter bis hin zu einem Mantarochen-ähnlichen Schwimmroboter zeigen.Forschende um Justin Yim von der University of Illinois Urbana-Champaign haben sich die Sprungkraft der Eichhörnchen zum Vorbild genommen, um Salte zu programmieren: Zunächst konnte Salto seine kraftvollen Sprünge nur auf ebenem Boden vollführen. Da geht noch mehr, dachten sich Yim und sein Team: „Eichhörnchen sind die besten Athleten der Natur. Ihre Manövrier- und Fluchtfähigkeiten sind unglaublich.“

Weiterlesen auf den Seiten von Scinexx

📬 In unserer Mailbox

1️⃣ Den Ernstfall vorbereiten

Wie der SPIEGEL berichtet, fordert die bayrische Gesundheitsministerin Judith Gerlach laut einem Medienbericht ein bundesweites Programm zur Vorbereitung der medizinischen Versorgung im Inland auf einen möglichen Kriegsfall. »Die militärische Bedrohung Europas durch Russland und die mögliche Abkehr des neuen US-Präsidenten Trump von der bisherigen Sicherheitspartnerschaft bedeuten auch massiven Handlungsbedarf für das deutsche Gesundheitssystem und die ganze Zivilgesellschaft«, wird die Politikerin zitiert. Das gelte auch für den Zivilschutz, der die Versorgung der Bevölkerung im Kriegsfall garantieren solle. Es gehe darum, das gesamte Gesundheitssystem auf alle Arten von Krisen vorzubereiten.

In einem FAZ-Beitrag vom letzten Mittwoch warnt der Generalstabsarzt der Bundeswehr Johannes Backus als Kommandeur der Gesundheitseinrichtungen und stellvertretender Inspekteur des Sanitätsdienstes der Bundeswehr, dass diese im Kriegsfall nicht über genügend Kliniken verfüge. Einspringen müssten zivile Einrichtungen. Er fordere deshalb eine vertiefte Zusammenarbeit mit nicht militärischen Einrichtungen.

Zum Artikel im SPIEGEL

Zum Artikel in der FAZ

2️⃣ The Power of Education to Reduce the Carbon Footprint

Die Charité – Universitätsmedizin Berlin hat die jährlichen CO2-Emissionen, die von Narkosegasen ausgehen, seit 2018 um über 80 Prozent reduziert. Das entspricht einer Einsparung von rund 6.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Erreicht wurde die Senkung des CO2-Austoßes durch die Verwendung klimafreundlicherer Anästhetika im Operationssaal. Wie eine Studie im Fachjournal Anesthesia & Analgesia belegt, waren aber Aufklärung und insbesondere Grundsatzentscheidungen der Schlüssel zum Erfolg.

„Die meisten Anästhesistinnen und Anästhesisten wissen nicht, wie klimaschädlich Narkosegase sind, weil das Thema nicht Gegenstand der Standardausbildung ist“, erklärt PD Dr. Susanne Koch, Anästhesistin an der Charité und Leiterin der Studie. Zusätzlich überarbeiteten die Leitungen der Kliniken für Anästhesiologie die Vorgaben für die Durchführung einer Narkose und die Auswahl der Narkosemittel. „Den schnellsten und nachhaltigsten Effekt hatte die Anpassung der zentralen Standardvorschriften, an die sich alle Anästhesistinnen und Anästhesisten in ihrer Arbeit halten müssen“, sagt Susanne Koch.

Schwiethal A et al. The Power of Education to Reduce the Carbon Footprint of Volatile Anesthetics in Clinical Practice.

Anesth Analg. 2025 Feb 25.

doi: 10.1213/ANE.0000000000007375

🤕 IchalsPatient

1️⃣ „Cancer Survivorship“ - Gründung einer neuen Hautkrebs-SHG

In Deutschland erkranken jährlich 25.500 Menschen neu an einem Melanom. An der Universitäts-Hautklinik Tübingen wurden 2024 etwa 5.800 Patient:innen mit Hautkrebs behandelt, etwa 2.700 davon mit einem Melanom. Damit ist Tübingen eines der größten Dermatoonkologischen Zentren in Deutschland. Bislang fehlte in der Region eine Patientenorganisation für Betroffene von Hautkrebs und deren Angehörige. „Mit der Gründung einer regionalen Selbsthilfegruppe wird jetzt ein wichtiger Schritt zu mehr Patientenbeteiligung und ein Raum für Austausch mit anderen, erfahrenen Patientinnen und Patienten geschaffen“, erklärt Prof. Dr. Andrea Forschner, Leiterin der Melanomambulanz der Universitäts-Hautklinik Tübingen. Am 10. April wird an der Universitäts-Hautklinik der UK Tübingen die regionale Selbsthilfegruppe YOKO Neckar-Alb der Patientenorganisation Melanom Info Deutschland – MID e.V. gegründet.

📅 Wann: 10. April 2025, ab 17 Uhr

📍 Wo: Hörsaal der Klinik in der Liebermeisterstraße 25, Tübingen

Weitere Informationen auf den Seiten der UK Tübingen

2️⃣ 40-jähriger Patient überlebt 100 Tage mit Herzimplantat aus Titan

Ein 40-jähriger Mann mit schwerer Herzinsuffizienz hat in Australien als erster Australier und weltweit sechster Mensch erfolgreich ein künstliches Herz aus Titan erhalten. Das berichtet der SPIEGEL. Das Implantat hielt über 100 Tage – ein Rekord – und wurde durch ein Spenderherz ersetzt. Das Team des St. Vincent’s Hospital in Sydney, angeführt von Chirurg Paul Jansz, bezeichnete den Eingriff als großen Erfolg. Das Titanherz, ursprünglich für die Überbrückung bis zur Transplantation entwickelt, könnte laut Experten in Zukunft auch als dauerhafter Ersatz dienen. Dennoch ist die Technologie noch nicht so langlebig wie Spenderherzen, die meist über 10 Jahre halten.

Zur gesamten Meldung im Spiegel

MINQ's weekly picks Newsletter

Melden Sie sich kostenlos an, um die neuesten Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten