🗞 33/2025

Multimodales Exposom: Wie Umweltfaktoren das Herz belasten · Gesten als Schlüssel zur Sprache · Tödliche Pilze · ARFID - "Ich esse nicht, weil ich Angst habe" – ARFID · Sudoku: KI kann nicht logisch denken · Wie wir sehen, was wir sehen: Kongress zur visuellen Wahrnehmungsforschung

📌 5 weekly picks

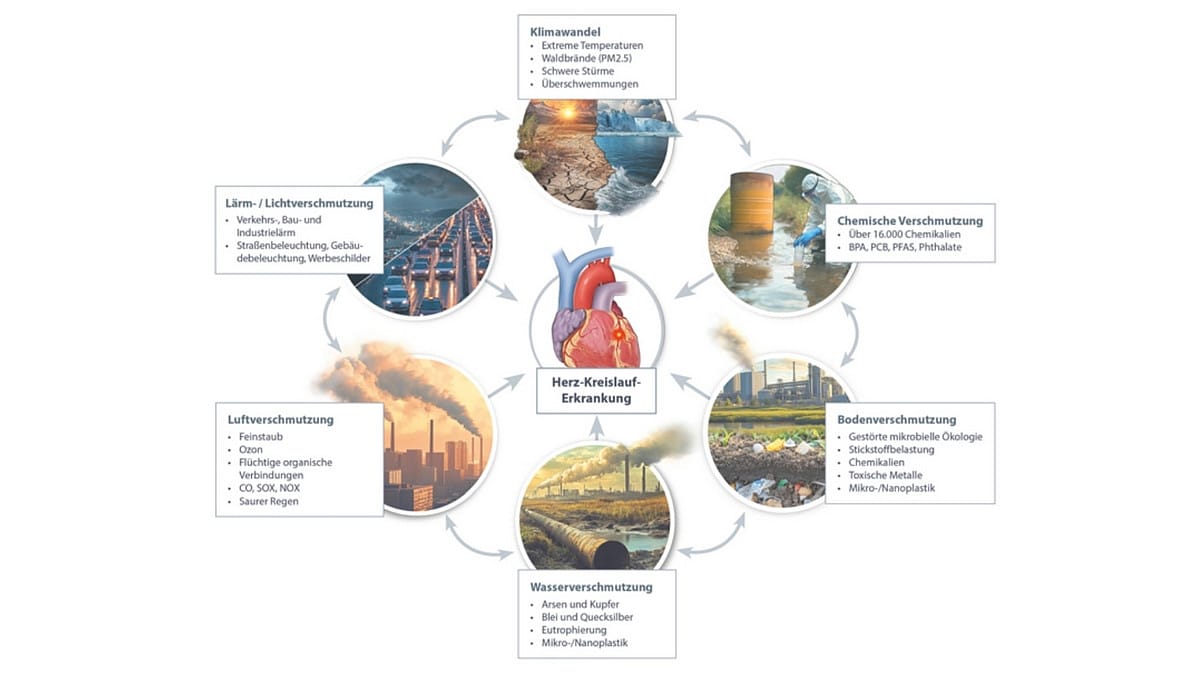

1 📌 Multimodales Exposom: Wie Umweltfaktoren das Herz belasten 🧠

Feinstaub, Lärm, Hitze, Chemikalien – Umweltfaktoren belasten nicht nur die Lebensqualität, sondern auch das Herz. Eine neue internationale Studie zeigt: Umweltstressoren wie Luftverschmutzung, Lärm, Hitze und chemische Substanzen wirken sich deutlich auf die Herzgesundheit aus. Besonders relevant ist die kombinierte Belastung durch mehrere Faktoren – das sogenannte „multimodale Exposom“, als da sind:

- Feinstaub & ultrafeine Partikel: Gelangen tief in die Atemwege und ins Gefäßsystem, fördern Entzündungen und Arteriosklerose.

- Verkehrslärm: Stört den Schlaf, erhöht Stresshormone und begünstigt Bluthochdruck.

- Hitze: Belastet insbesondere ältere und vorerkrankte Menschen, vor allem in urbanen Räumen.

- Chemikalien wie PFAS und Pestizide: Wirken über Nahrung und Wasser, fördern oxidativen Stress und Gefäßschäden.

Die Studie beschreibt eine gemeinsame biologische Kaskade: Aktivierung von NOX-2, oxidativer Stress, Endotheldysfunktion – alles bekannte Risikofaktoren für Herzinfarkt und Schlaganfall. Die Autor:innen fordern daher eine stärkere Berücksichtigung umweltmedizinischer Aspekte in Prävention und Politik. Empfohlen werden unter anderem strengere Grenzwerte, grüne Stadtplanung und interdisziplinäre Forschung.

Veröffentlicht wurde die Studie im Fachjournal Cardiovascular Research – mit Beteiligung von Forschungseinrichtungen aus Mainz, München, Kopenhagen und Boston.

👉 Weiterlesen auf den Seiten der UM Mainz

Münzel T, Kuntic M, Lelieveld J, Daiber A et al. A comprehensive review/expert statement on environmental risk factors of cardiovascular disease. Cardiovascular Research 2025. https://doi.org/10.1093/cvr/cvaf119

2 📌 Denken mit den Händen: Gesten als Schlüssel zur Sprache 👐

Gesten begleiten unsere Sprache – oft unbewusst, aber mit großer Wirkung. Die Psychologin Susan Goldin-Meadow von der Universität von Chicago, Pionierin der psychologischen und linguistischen Gestenforschung, erforscht seit Jahrzehnten, wie Gestik unser Denken formt und was sie über den Ursprung der Sprache verrät.

In ihrem Buch Thinking with Your Hands zeigt sie: Gesten helfen, Gedanken zu ordnen, kognitive Belastung zu reduzieren und Inhalte zu strukturieren. Auch blinde Menschen gestikulieren – selbst beim Sprechen mit anderen Blinden. Das deutet auf eine tief verankerte Verbindung zwischen Gestik und Sprache hin. Goldin-Meadow begann ihre Forschung mit gehörlosen Kindern, die keine Gebärdensprache gelernt hatten – und dennoch ein eigenes Gestensystem entwickelten: Homesign.Dieses System enthält grammatische Strukturen wie Subjekt-Objekt-Beziehungen – unabhängig von kultureller Überlieferung. Die Forschung legt nahe: Sprache hat biologische Wurzeln, nicht nur kulturelle.

Historisch wurde Gestik in der Linguistik lange vernachlässigt – selbst Gebärdensprache galt lange nicht als „echte“ Sprache. Heute wird visuelle Kommunikation neu bewertet – auch Emojis gelten als moderne Form von Gesten. „Gesten befinden sich zwischen Handlung und Repräsentation“, sagt Susan Goldin-Meadow – sie machen Gedanken sichtbar. In Studien zeigten sich wahre Inhalte in Gesten, obwohl die Worte gelogen waren: „Die Wahrheit zeigte sich in ihren Gesten.“ Auch in der Diagnostik sind Gesten vielversprechend: „Kinder mit Hirnschädigung, die gestikulieren, lernen Wörter genauso schnell wie gesunde Kinder.“ Goldin-Meadow erforscht, wie Gesten beim Lernen helfen – und was dabei im Gehirn passiert. „Es gibt mehr, was wir nicht wissen, als was wir wissen“ – die visuelle Kommunikation bleibt ein faszinierendes Forschungsfeld.

👉 Zum gesamten Interview mit Susan Goldin-Meadow auf den Seiten der Uni Frankfurt

3 📌 Tödlicher Irrtum im Wald: Wenn Pilze zur Lebensgefahr werden 🌳🍄☠️

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) warnt vor unachtsamem Umgang mit Pilzen: Im Norden Deutschlands werden derzeit vermehrt Menschen mit schwerwiegenden Pilzvergiftungen eingeliefert. Die meisten Patient:innen stammen aus Ländern wie Russland, der Ukraine, aus dem Nahen Osten und Afghanistan. Für die Vergiftungsfälle verantwortlich ist vor allem der Knollenblätterpilz. „In den Heimatländern der Betroffenen ist der Knollenblätterpilz weniger verbreitet. Hier in Deutschland wird aufgrund von Unkenntnis die Gefahr des Pilzesammelns oft nicht ausreichend ernst genommen“, erklärt Professor Dr. Richard Taubert, Bereichsleiter Transplantationshepatologie. Eine unzureichende Kenntnis der einzelnen Pilzarten kann schnell zu Vergiftungen und Leberversagen führen. Der Knollenblätterpilz, einer der giftigsten Pilze in Deutschland, ist für 90 Prozent aller tödlichen Pilzvergiftungen verantwortlich. Er ist sehr gefährlich, da sein Gift erst mehrere Stunden nach dem Verzehr wirkt und dann bereits im ganzen Körper aufgenommen wurde. Zunächst treten Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen und Durchfall auf – ähnlich einer Magen-Darm-Infektion. Nach ein bis zwei Tagen kommt es zur Schädigung der Leber, die von Blutgerinnungs- und Nierenfunktionsstörungen begleitet werden kann. „Im schlimmsten Fall stellt die Leber ihre Funktion ein, so dass nur noch eine Lebertransplantation das Leben der Patienten retten kann“, so Professor Taubert.

Besteht der Verdacht einer Pilzvergiftung, sollte dringend der Notarzt gerufen werden. Zur Erleichterung der Diagnose sollten Pilzreste und Erbrochenes aufgehoben werden. Bereits bei dem Verdacht auf eine Knollenblätterpilzvergiftung wird die Behandlung mit dem Gegengift/Antidot begonnen. Die Vergiftung wird dann über den Nachweis des Giftes im Urin bestätigt oder ausgeschlossen.

Der Knollenblätterpilz wächst in Zeitraum von August bis Oktober in Laub- und Laubmischwäldern. Zu erkennen ist er an einem drei bis 15 Zentimeter breiten Hut, der glockig bis schirmartig ausgebreitet ist. An der Unterseite befinden sich weiße Lamellen. Die Farbe des Giftpilzes ist grün, grün-gelb oder weiß.

👉 Zur Liste der Giftnotrufzentralen und Giftinformationszentren in Deutschland, Österreich und Schweiz

4 📌 „Ich esse nicht, weil ich Angst habe“ – ARFID bleibt oft unerkannt 🔍🍽️😟

ARFID – Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder, die sogenannte „vermeidende/restriktive Essstörung“ – beginnt meist im Kindesalter und wurde bislang vor allem bei Untergewichtigen untersucht. Eine neue Studie der Universitätsmedizin Leipzig zeigt: Auch Erwachsene mit erhöhtem Körpergewicht können betroffen sein. ARFID äußert sich durch Ablehnung bestimmter Lebensmittel, etwa wegen Geruch, Konsistenz oder Angst vor dem Verschlucken. Auch ein vermindertes Interesse am Essen kann ein Symptom sein – ohne den Wunsch nach Gewichtsverlust. Die Folge: Mangelernährung, psychosoziale Belastung und körperliche Erkrankungen.

Ein Team um Dr. Ricarda Schmidt und MINQ-Spezialistin Prof. Dr. Anja Hilbert von der Klinik und Poliklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie in Leipzig entwickelte ein weltweit genutztes Diagnose-Interview für ARFID. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass auch Menschen mit höherem Gewicht unter ARFID leiden – mit teils anderen Symptomen“, so Schmidt. In der Studie wurden 369 Erwachsene befragt, ein Teil zusätzlich klinisch interviewt. 34 % der Betroffenen mit ARFID hatten ein erhöhtes Körpergewicht. Diese Gruppe zeigte häufiger wählerisches Essverhalten, stärkere Alltagsbelastung und ein höheres Risiko für Stoffwechselerkrankungen. 100 % berichteten von psychosozialen Beeinträchtigungen – im Vergleich zu 65 % der Untergewichtigen. Ein zentrales Problem: Die Symptome werden im klinischen Alltag oft fehlgedeutet. „Gerade bei höherem Gewicht wird ARFID übersehen – Sorgen um Figur und Gewicht gelten fälschlich als Hinweis auf andere Essstörungen“, erklärt Schmidt. Die Forscherinnen fordern nun eine spezifische Diagnostik, sensibilisiertes Fachpersonal und angepasste Therapieansätze. „Wir schließen eine wichtige Forschungslücke“, sagt Schmidt – Folgeuntersuchungen sind bereits geplant. Veröffentlicht wurden die Ergebnisse im Fachjournal Psychotherapy and Psychosomatics.

👉 Weiterlesen auf den Seiten der UM Leipzig

"Psychopathology in Adults with Co-occurring Avoidant/Restrictive Food Intake Disorder (ARFID) and Higher Weight" DOI: https://doi.org/10.1159/000547450

Betroffen sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene, egal wie alt, welches Geschlecht oder welchen Hintergrund sie haben. Bei Kindern zeigt sich ARFID oft durch selektives Essen oder starke Abneigung gegen bestimmte Lebensmittel. Bei Erwachsenen kann es zu Gesundheitsproblemen und Lebensqualitätsverlust führen. Die Symptome können unterschiedlich sein, z.B. begrenzte Essensauswahl, Gewichtsverlust, Mangelernährung, soziale Probleme und eine beeinträchtigte Lebensqualität. Betroffene haben oft Angst vor dem Essen oder Verschlucken. Sie meiden bestimmte Nahrungsmittel aufgrund ihres Geschmacks, Geruchs, ihrer Textur oder anderer sensorischer Eigenschaften.

ARFID kann ernste Folgen für die Gesundheit haben. Es kann zu Mangelernährung, schwachem Immunsystem, Wachstumsverzögerungen und anderen Problemen führen. Auf psychischer Ebene kann es zu Isolation, Depressionen, Angst und Lebensqualitätseinbußen führen. Auch Beziehungen können belastet werden, da Mahlzeiten oft stressig sind. ARFID ist eine ernsthafte Essstörung, die nicht einfach durch Willenskraft überwunden werden kann. Betroffene brauchen professionelle Hilfe, um die Ursachen zu verstehen und Wege zu finden, um mit der Störung umzugehen.

🔗 https://www.tness.de/wiki/arfid/

5 📌 Fünf neue Risikofaktoren für Gebärmutterkrebs entdeckt

Krebs der Gebärmutterschleimhaut, auch bekannt als Endometriumkarzinom, ist eine häufige gynäkologische Krebserkrankung. Weltweit erkranken jährlich etwa 400.000 Frauen neu, rund 100.000 Betroffene sterben daran. Risikofaktoren sind Übergewicht, Diabetes oder ein stark erhöhter Spiegel des Geschlechtshormons Östrogen. Auch mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, ein Endometriumkarzinom zu entwickeln. Etwa fünf Prozent der Fälle gehen jedoch auf eine genetische Veranlagung zurück: Genveränderungen, die als Grundlage für ein erblich bedingtes Syndrom das Krebsrisiko erhöhen, wie das sogenannte Lynch-Syndrom oder das Cowden-Syndrom. Ein großer Teil der genetischen Ursachen ist aber noch ungeklärt. Jetzt hat eine internationale Studie unter Federführung der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) fünf neue Veranlagungen für das Endometriumkarzinom entdeckt. Das Forschungsteam um Dr. Thilo Dörk-Bousset, Leiter der gynäkologischen Forschungseinheit an der MHH, untersuchte eines der neuen Risikogene namens Navigator-3 (NAV3) genauer. Wurde NAV3 stillgelegt, so wuchsen die Gebärmutterzellen schneller. Eine übermäßige NAV3-Aktivität führte dagegen zum Absterben der Zellen. „Diese Ergebnisse deuten darauf hin, dass NAV3 normalerweise das Zellwachstum im Endometrium begrenzt und so als sogenanntes Tumorsuppressor-Gen die Krebsbildung unterdrückt“, erläutert Dr. Dhanya Ramachandran, Molekularbiologin und Erstautorin der Studie. „Entsprechend ist NAV3 in Endometriumkarzinomen stark reduziert.“

Durch die Studie wurde die bisher bekannte Zahl genomischer Risikofaktoren für das Endometriumkarzinom von 16 auf 21 erhöht. „Damit sind wir dem Ziel einer möglichst genauen Risikovorhersage für erblich bedingten Gebärmutterkrebs ein Stück nähergekommen“, sagt Dörk-Bousset. „Denn je mehr verantwortliche Gene wir finden, desto präziser lässt sich die jeweilige Wahrscheinlichkeit berechnen, mit der eine Frau am Endometriumkarzinom erkranken könnte.“

„Die Grundlagenforschung von heute ist von zentraler Bedeutung für die Krebstherapie von morgen“ sagt MINQ-Spezialist Professor Dr. Peter Hillemanns, Direktor der MHH-Frauenklinik und stellvertretender Leiter des Comprehensive Cancer Center Niedersachsen.

Gefördert wurde die Studie durch die Wilhelm Sander-Stiftung. Beteiligt waren neben der MHH weitere Kliniken und Forschungseinrichtungen aus Australien, Belgien, China, Deutschland, Großbritannien, Israel, Italien, Kanada, Kasachstan, Schweden und den USA.

PLUS …

💬 Über unseren Tellerrand

1️⃣ Sudoku zeigt: KI kann nicht logisch denken

Sudoku – für viele ein entspannter Zeitvertreib, für KI-Modelle offenbar ein echter Denkmarathon. Eine neue Studie zeigt: Große Sprachmodelle wie ChatGPT, Gemini oder DeepSeek können zwar Gedichte schreiben, Lügen erzählen und diplomatisch argumentieren – aber beim simplen Zahlenrätsel geraten sie ins Straucheln. Und manchmal sogar in absurde Gefilde: Ein KI-Modell war so verwirrt, dass es mitten im Sudoku plötzlich die Wettervorhersage ausgab.

Forscher:innen der University of Colorado in Boulder haben 2.300 Sudokus im 6x6-Format erstellt und sie von verschiedenen KI-Modellen lösen lassen – darunter OpenAI’s Reasoning-Modell o1 sowie Open-Source-Modelle wie Llama-3.1, Gemma-2 und Mistral. Das Ergebnis: Die Open-Source-KIs scheiterten fast komplett (Lösungsquote: 0,4 %), während o1 immerhin 65 % der Rätsel knackte. Doch selbst die besten Modelle hatten Schwierigkeiten, ihre Lösungen nachvollziehbar zu erklären. In nur 5 % der Fälle konnten sie eine korrekt gesetzte Zahl logisch begründen.

Die Ursache liegt laut den Forschenden im grundsätzlichen Denkansatz der Sprachmodelle: Sie arbeiten probabilistisch, nicht regelbasiert. Das macht sie kreativ – aber auch anfällig für Denkfehler. Statt systematisch alle Einschränkungen im Zahlenraster zu berücksichtigen, geraten sie ins Schwimmen. Besonders bizarr: Ein Modell ignorierte das Sudoku komplett und wechselte plötzlich zum Wetterbericht. KI im Delirium?

Die Studie zeigt, dass KI-Modelle zwar verblüffende Fähigkeiten besitzen, aber bei logischen Aufgaben wie Sudoku schnell an ihre Grenzen stoßen. „Viele feiern die neuen Fähigkeiten von KI“, sagt Studienleiter Anirudh Maiya. „Aber es überrascht nicht, dass sie bei vielen Aufgaben immer noch schlecht abschneiden.“

👉 Weiterlesen auf den Seiten von scinexx

Anirudh Maiya, Razan Alghamdi, Maria Leonor Pacheco, Ashutosh Trivedi, and Fabio Somenzi. 2025. Explaining Puzzle Solutions in Natural Language: An Exploratory Study on 6x6 Sudoku. In Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2025, pages 3002–3009, Vienna, Austria. Association for Computational Linguistics. DOI:10.18653/v1/2025.findings-acl.155

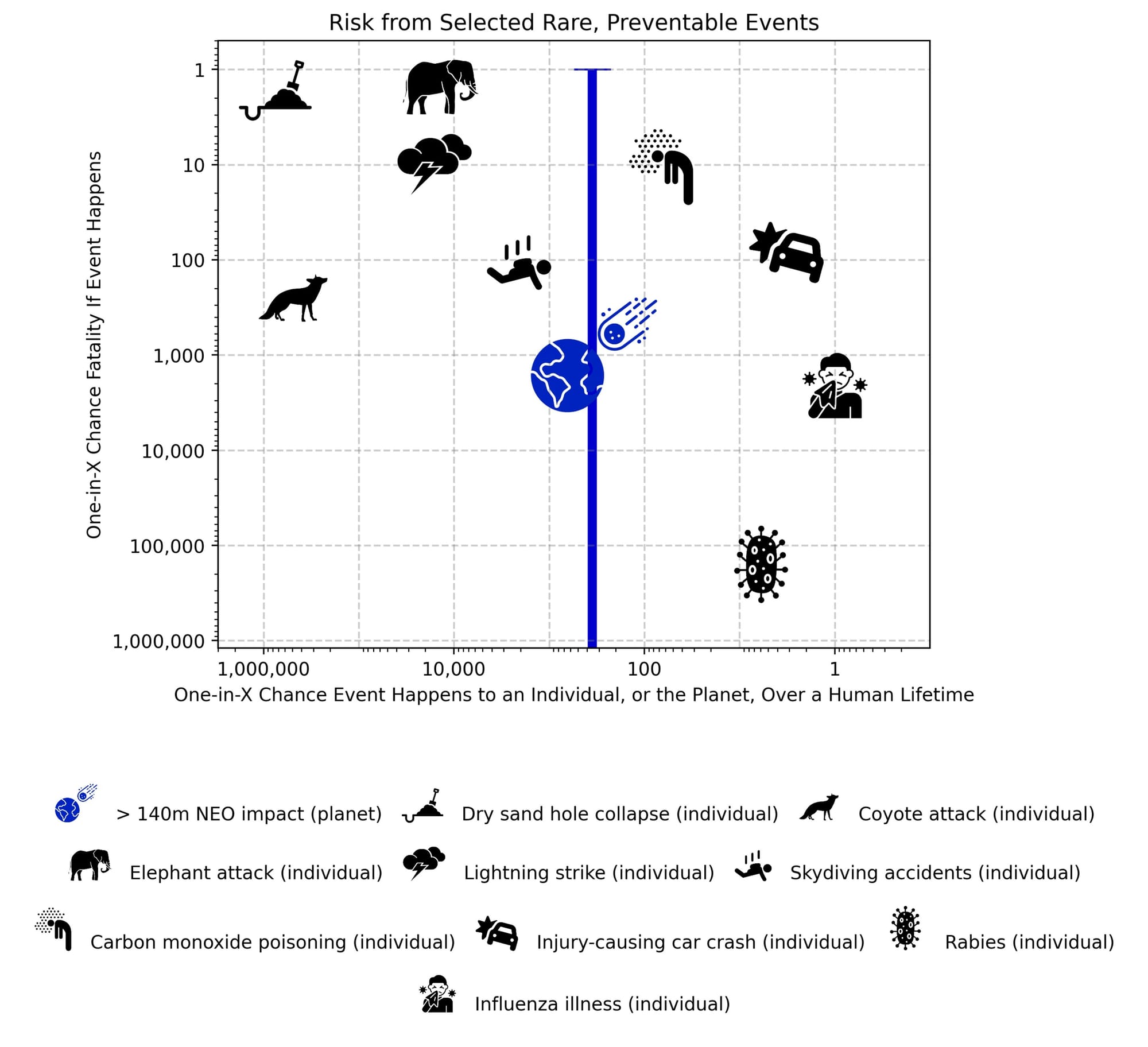

2️⃣ Asteroiden – unterschätzte Gefahr aus dem All

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein großer Asteroid auf der Erde einschlägt, ist höher als die Chance, vom Blitz getroffen zu werden. Was nach Science-Fiction klingt, ist das Ergebnis einer neuen Studie von Forschenden des Olin College of Engineering, der Aalborg Universität und der University of Maryland. Sie berechneten: Die jährliche Einschlagswahrscheinlichkeit eines Asteroiden mit mehr als 140 Metern Durchmesser liegt bei etwa 9,1 × 10⁻⁵. Hochgerechnet auf ein durchschnittliches Menschenleben entspricht das einer Chance von 1 zu 156 – deutlich höher als die Blitzschlag-Wahrscheinlichkeit (1 zu 16.260).

Ziel der Studie war es, das abstrakte Risiko kosmischer Einschläge greifbar zu machen. Dafür verglichen die Forschenden die Asteroidengefahr mit anderen seltenen, aber bekannten Todesursachen wie Autounfällen oder Kohlenmonoxidvergiftungen. Der Unterschied: Asteroideneinschläge sind die einzige Naturkatastrophe, die sich theoretisch verhindern lässt. Die NASA-Mission „DART“ demonstrierte 2022 erstmals erfolgreich, dass sich die Flugbahn eines Asteroiden gezielt verändern lässt. Mit ausreichend Vorwarnzeit könnten ähnliche Missionen einen Einschlag verhindern – vorausgesetzt, das Objekt wird früh genug entdeckt.

Die Auswirkungen eines Einschlags hängen stark von Größe und Einschlagsort ab. Während kleinere Objekte im Ozean kaum Schaden anrichten könnten, wären bei einem Treffer in dicht besiedelten Regionen bis zu eine Million Menschen betroffen. Größere Asteroiden könnten sogar globale Katastrophen auslösen – wie beim Einschlag vor 66 Millionen Jahren, der vermutlich das Aussterben der Dinosaurier verursachte.

Die gute Nachricht: Rund 47 % der geschätzten 22.800 erdnahen Asteroiden über 140 Meter sind bereits katalogisiert. Keiner davon stellt derzeit eine akute Bedrohung dar – auch nicht der Asteroid 2024 YR4, der Anfang 2025 für Schlagzeilen sorgte. Damals war ein Einschlag auf der Erde nicht ausgeschlossen, inzwischen gilt: Die Erde bleibt verschont, der Mond könnte jedoch getroffen werden.

👉 Weiterlesen auf den *Seiten der Frankfurter Rundschau* sowie phys.org

C. R. Nugent et al, Placing the Near-Earth Object Impact Probability in Context, arXiv (2025). DOI: 10.48550/arxiv.2508.02418

📣 Ankündigungen

1️⃣ Wie wir sehen, was wir sehen: Größter europäischer Kongress zur visuellen Wahrnehmungsforschung in Mainz

Wie sehen wir die Welt? Und wie verarbeitet unser Gehirn das Gesehene? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der European Conference on Visual Perception (ECVP). Rund 1.000 Expert:innen aus 40 Ländern werden erwartet – aus Psychologie, Medizin, Informatik und weiteren Disziplinen.

Zwei öffentliche Abendvorträge laden auch Laien ein: Am 26. August spricht Prof. Dr. Roland Fleming (Gießen) über die Geschichte und Zukunft der visuellen Wahrnehmung. Am 27. August referiert William H. Warren (Brown University, USA) über das Zusammenspiel von Wahrnehmung und Handlung. Beide Vorträge beginnen um 17 Uhr auf dem Campus der JGU, Anmeldung per E-Mail erforderlich.

Als Satellitenveranstaltung findet vom 21. bis 23. August die Visual Science of Art Conference (VSAC) im Museum Reinhard Ernst in Wiesbaden statt. Zudem wird die MANER-Konferenz zur Materialwahrnehmung am 28. und 29. August in Mainz und Darmstadt ausgerichtet.

👉 Zur Kongress-Homepage

👉 Zum Online-Programm

📅 Wann: 24 bis 28 August 2025

📍 Wo: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Saarstraße 21, 55122 Mainz

🤕 IchalsPatient

1️⃣ „Boulder dich stark“: Therapie trifft Bewegung 🧗♀️

Bouldern hilft gegen Angst, Stress und Sorgen – das zeigen Studien der Psychiatrischen Klinik Erlangen. Das neue Jugendprojekt „Boulder dich stark“ sucht Jugendliche, die beim therapeutischen Bouldern Angst, Stress und Sorgen abbauen möchten. Denn: Therapeutisches Klettern stärkt nicht nur Muskeln, sondern auch Selbstvertrauen und psychische Stabilität.

Gesucht werden Jugendliche von 13 bis 18 Jahren. Ab Oktober 2025 beginnen Gruppen in Erlangen, Nürnberg, Bamberg und Regensburg – Anmeldung bis 11. September.

👉 Weitere Informationen und Anmeldung unter https://www.psychiatrie.uk-erlangen.de/med-psychologie-soziologie/forschung/boulder-dich-stark/ sowie bei Prof. Dr. Carolin Donath, 09131 85-34526, boulderdichstark.ps(at)uk-erlangen.de

2️⃣ Weißer Kittel oder lieber leger? Was der weiße Kittel über Vertrauen verrät

Der erste Eindruck zählt – auch in der Medizin. Eine neue Studie zeigt: Die Kleidung von Ärzt:innen beeinflusst maßgeblich, wie professionell und vertrauenswürdig sie von ihren Patient:innen wahrgenommen werden. Der klassische weiße Kittel bleibt dabei ein starkes Symbol – aber nicht überall und nicht für alle gleich. Neben Sprache und Körpersprache spielt das äußere Erscheinungsbild eine zentrale Rolle für die Arzt-Patient-Beziehung. Kleidung kann Vertrauen fördern, aber auch Distanz erzeugen. Der weiße Kittel, einst als Zeichen für Hygiene und Seriosität eingeführt, wirkt bis heute – allerdings abhängig vom Kontext. Studien fanden deutliche Unterschiede je nach medizinischem Setting: In der Hausarztpraxis wurde legere Kleidung mit weißem Kittel bevorzugt, in Notaufnahmen und OP-Sälen hingegen OP-Kleidung. Dermatologen, Augenärzte und Gynäkologen schnitten in weißem Kittel besser ab, während Anästhesisten und Gastroenterologen in grüner OP-Kleidung überzeugten.

Besonders auffällig: Männliche Ärzte in Anzug und Kittel galten als kompetent, während weibliche Ärzte in ähnlicher Kleidung oft fälschlich als Pflegepersonal wahrgenommen wurden. Bei Chirurginnen entschied der weiße Kittel über Akzeptanz – Freizeitkleidung oder selbst ein Anzug ohne Kittel wurden deutlich kritischer bewertet. Während der Pandemie verschob sich die Wahrnehmung: OP-Kleidung und Schutzmasken wurden als Zeichen für Hygiene und Sicherheit geschätzt. Kinder und Jugendliche hingegen bevorzugten weiterhin leger gekleidete Ärzt:innen, die ihnen Wärme und Nähe vermittelten.

Die Studie zeigt: Ärztliche Kleidung ist ein Schlüssel zur Vertrauensbildung – und beeinflusst die Qualität medizinischer Kommunikation. Die Herausforderung liegt darin, Professionalität und Nähe gleichermaßen sichtbar zu machen.

Kim J, Ba Y, Kim J*, et alPatient perception of physician attire: a systematic review updateBMJ Open* 2025;**15:**e100824. doi: 10.1136/bmjopen-2025-100824

👉 Weiterlesen auf den Seiten der Ärztezeitung

MINQ's weekly picks Newsletter

Melden Sie sich kostenlos an, um die neuesten Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten