🗞 32/2025

Behandlungserwartungen und Therapieerfolg · Empathie in der Arztpraxis · Warum wir Gerüche unterschiedlich wahrnehmen · Neue Hoffnung bei Stimmenhören · Leben am Limit: Tierkolonien in 9.533 Metern Tiefe entdeckt · Wenn ein Quadratmeter den Unterschied macht

📌 5 weekly picks

1 📌 Behandlungserwartungen entscheiden mit über den Erfolg einer Therapie

Die Behandlungserwartungen von Patient:innen beeinflussen offenbar entscheidend den Erfolg einer Therapie: Positive Erwartungen erhöhen die Chancen, dass eine Therapie gelingt; negative Erwartungen hingegen können den Erfolg mindern und erhöhen das Risiko von Nebenwirkungen. Im Journal of the American Medical Association (JAMA) haben die Psychologen Prof. Meike Shedden Mora (Medical School Hamburg), Prof. Winfried Rief (Klinische Psychologie und Psychotherapie, Universität Marburg) und Prof. Johannes Laferton (Health and Medical University, Potsdam) die entscheidenden Faktoren aus unterschiedlichen Studien über Placeboeffekte extrahiert.

Die vier evidenz-basierten Kommunikationsstrategien, mit denen Behandelnde die positiven Erwartungseffekte konkret fördern können, sind in der Studie ausgeführt.

1. Erfahrungen und Erwartungen der Betroffenen verstehen

2. Die Arzt-Patienten-Beziehung stärken

3. Positive Erwartungen gezielt fördern

4. Angst vor Nebenwirkungen effektiv mindern

„Die positive Bedeutung von Kommunikation im therapeutischen Bereich aller Disziplinen kann nicht hoch genug eingeschätzt werden.”, sagt Prof. Ulrike Bingel, Sprecherin des Sonderforschungsbereichs „Treatment Expectation“. Sie ist Neurologin und Leiterin der Schmerzmedizin an der Universitätsklinik Essen und forscht seit Jahrzehnten intensiv im Bereich Placebo- und Noceboeffekte in der Medizin. Eine wesentliche Grundlage der Studie sind Arbeiten aus dem Sonderforschungsbereich 289 „Treatment Expectation“, in dem Meike Shedden Mora und Winfried Rief als Principle Investigators wesentliche Teilprojekte leiten.

Laferton JAC, Rief W, Shedden-Mora M. Improving Patients’ Treatment Expectations. JAMA. 2025;334(2):171–172. doi:10.1001/jama.2025.6261

Zum Sonderforschungsbereich 289

2 📌 Empathie und respektvoller Umgang in der Arztpraxis vermisst

Menschen mit Adipositas wünschen sich mehr Empathie und einen respektvollen Umgang auch in der Arztpraxis. Eine repräsentative Umfrage unter Menschen mit Adipositas (d.h. mit einem BMI von 30 kg/m² und mehr) zeigt, dass jede:r Zweite (50,1 %) Empathie und einen respektvollen Umgang in der Arztpraxis vermisst. Fast ebenso viele wünschen sich mehr Aufklärung über Behandlungsmöglichkeiten (45,9 %), Unterstützung bei der Suche nach spezialisierten Therapien (45,2 %) und schlicht mehr Zeit für Gespräche (44,9 %).

Die Umfrage macht deutlich: Fehlendes Verständnis und mangelnde Aufklärung prägen den Alltag vieler Betroffener – offenbar auch in Arztpraxen. Dabei sind Empathie, Zeit und Information für eine erfolgreiche Behandlung wichtig.

Lars Selig, Leiter des Ernährungsteam am Uniklinikum Leipzig sagt: „Wir müssen uns alle selbst an die Nase packen. Auch wir stigmatisieren. Es gibt sehr gute Daten, die zeigen, dass Adipositaspatient:innen in Arztpraxen den kürzesten Aufenthalt im Sprechzimmer haben. Weil alle Erkrankungen, alle Beschwerden, die der Patient äußert, immer auf das Gewicht geschoben werden.“ Die Umfrage wurde von Civey im Auftrag von Lilly Deutschland unter 2.000 Deutschen mit BMI ≥ 30 kg/m durchgeführt. Der Befragungszeitraum war 22.4. - 9.5.2025.

Mehr Informationen gibt es auf meinwegmitadipositas.de. Dort finden Interessierte einen Fragebogen, mit dem sie sich optimal auf einen Arzttermin vorbereiten können sowie Tipps zum Thema zweite Meinung bei einer Ärztin oder einem Arzt. Die Seite wird von Lilly Deutschland angeboten.

3 📌 Warum wir Gerüche unterschiedlich wahrnehmen

Wie gut wir riechen können, hängt maßgeblich von unseren Genen ab – das zeigt die bislang größte genetische Studie zum menschlichen Geruchssinn, geleitet von einem Team des Leipziger Instituts für medizinische Informatik, Statistik und Epidemiologie der Universität Leipzig. Über 21.000 Personen nahmen teil, untersucht wurden zwölf Alltagsgerüche per „Riechstift-Test“ – und das Erbgut dazu gleich mit. Das Ergebnis: Zehn genetische Regionen sind mit unserer Fähigkeit, Gerüche zu erkennen, verknüpft – sieben davon wurden erstmals entdeckt.

Besonders spannend: Drei dieser Regionen wirken geschlechtsspezifisch – bei Männern und Frauen unterschiedlich. Das erklärt, warum sich der Geruchssinn z. B. während des weiblichen Zyklus verändern kann. Darüber hinaus entdeckten die Forscher einen Zusammenhang zwischen Geruchswahrnehmung und dem Risiko für Alzheimer. Das stützt die These, dass Geschlechtshormone, Riechvermögen und neurodegenerative Erkrankungen eng miteinander verwoben sind.

Ein Universal-Gen für den Geruchssinn? Fehlanzeige. Die genetischen Effekte betreffen jeweils nur einzelne Düfte. Die Forschung läuft weiter: In der NAKO-Gesundheitsstudie mit 200.000 Teilnehmenden soll bald noch tiefgründiger geschnuppert werden.

👉 Weiterlesen auf den Seiten des UK Leipzig

Nature Communications: „Genome-wide association meta analysis of human olfactory identification discovers sex-specific and sex-differential genetic variants“ https://doi.org/10.1038/s41467-025-61330-y

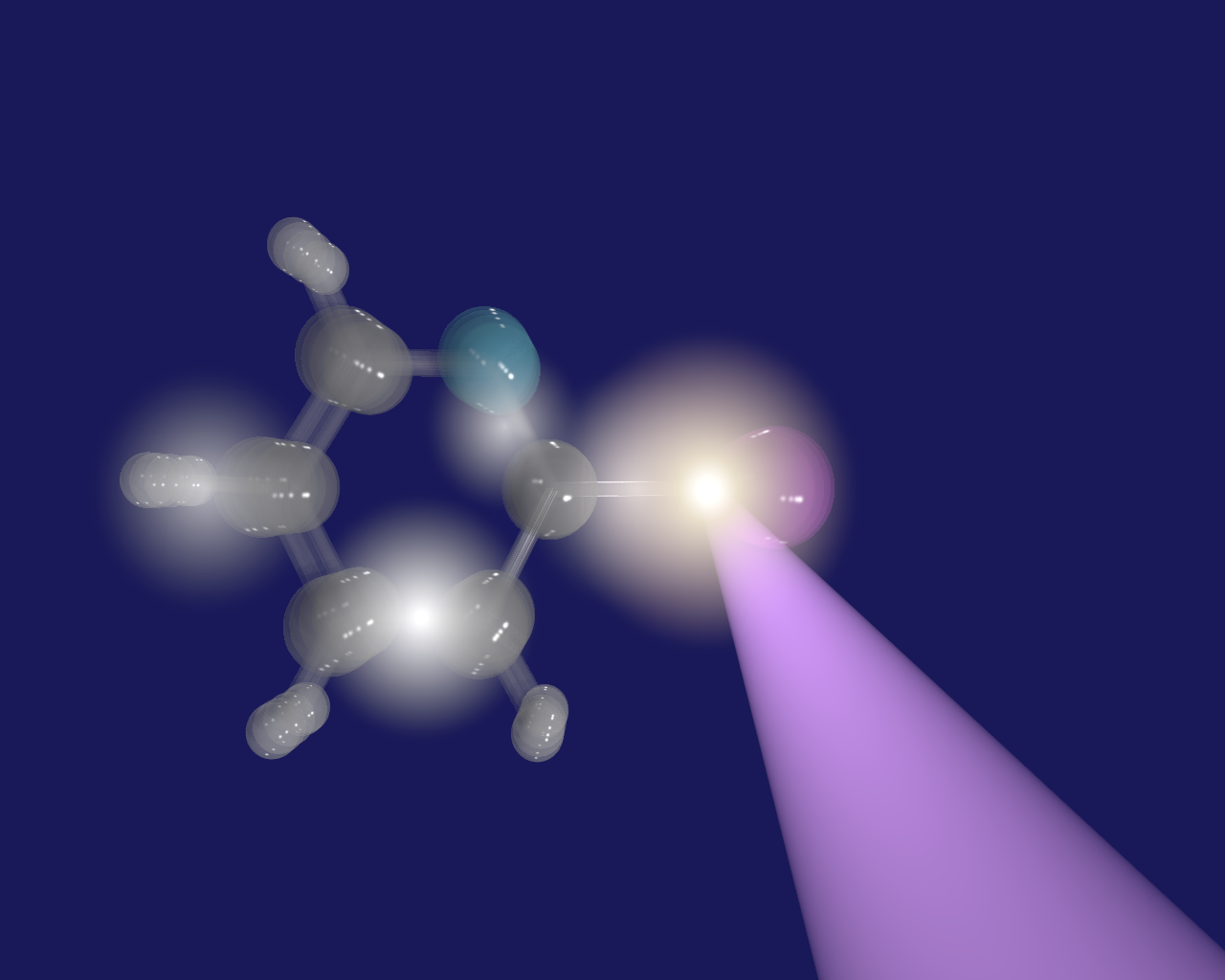

4 📌 Im Rampenlicht: der (bisher) unsichtbare Tanz der Teilchen

Selbst am kältesten Punkt im Universum, dem absoluten Nullpunkt, bewegen sich die Dinge immer noch. Was klingt wie Science-Fiction, ist Realität in der Quantenwelt: die Nullpunktbewegung. Forscher:innen der Goethe-Universität Frankfurt haben es nun erstmals geschafft, diesen „ewigen Tanz“ der Atome in einem größeren Molekül direkt sichtbar zu machen. Bisher galt es als unmöglich, diese Bewegungen, bei denen Atome nach festen Mustern schwingen, einzufangen. Doch dank des in Frankfurt entwickelten COLTRIMS-Reaktionsmikroskops konnten sie Momentaufnahmen von einzelnen Molekülen machen und ihre Struktur im Detail rekonstruieren. Das Unglaubliche dabei: Die Atome schwingen nicht chaotisch und unabhängig, sondern gekoppelt in einer „perfekten Choreografie“, die Physiker:innen „Vibrationsmoden“ nennen. Dieses „korrelierte Verhalten“ ist ein rein quantenmechanisches Phänomen, das sich klassisch nicht erklären lässt. Am Beispiel eines Iodpyridin-Moleküls mit elf Atomen und 27 verschiedenen „Tanzstilen“ (Vibrationsmoden) wurde diese komplexe Bewegung in ihrem energetisch tiefsten Zustand beobachtet. Die Daten dafür wurden übrigens schon 2019 erhoben, aber erst zwei Jahre später wurde ihre wahre Bedeutung für die Nullpunktbewegung erkannt.

Diese bahnbrechenden Erkenntnisse eröffnen völlig neue Einblicke in die Quantenwelt. Das ultimative Ziel ist es nun, nicht nur den „Tanz der Atome“, sondern auch den viel schnelleren „Tanz der Elektronen“ sichtbar zu machen und so „Kurzfilme von Molekülprozessen“ zu erstellen – etwas, das früher undenkbar war. Ein echter Quantensprung für unser Verständnis!

Benoît Richard, Rebecca Boll, Sourav Banerjee, Julia M. Schäfer, Zoltan Jurek, Gregor Kastirke, Kilian Fehre, Markus S. Schöffler ,Nils Anders, Thomas M. Baumann, Sebastian Eckart, Benjamin Erk, Alberto De Fanis, Reinhard Dörner, Sven Grundmann, Patrik Grychtol, Max Hofmann, Markus Ilchen, Max Kircher, Katharina Kubicek, Maksim Kunitski, Xiang Li, Tommaso Mazza, Severin Meister, Niklas Melzer, Jacobo Montano, Valerija Music, Yevheniy Ovcharenko, Christopher Passow, Andreas Pier, Nils Rennhack, Jonas Rist, Daniel E. Rivas, Daniel Rolles, Ilme Schlichting, Lothar Ph. H. Schmidt, Philipp Schmidt, Daniel Trabert, Florian Trinter, Rene Wagner, Peter Walter, Pawel Ziolkowski, Artem Rudenko, Michael Meyer, Robin Santra, Ludger Inhester, and Till Jahnke: Imaging collective quantum fluctuations of the structure of a complex molecule.

Science (2025) DOI: 10.1126/science.adu2637

5📌 Neue Hoffnung bei Stimmenhören: TMS zeigt Wirkung 🧠

Eine große Studie an sieben deutschen Unikliniken unter der Leitung von Prof. Dr. Christian Plewnia, von der Universitätsklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Tübingen, belegt: Transkranielle Magnetstimulation (TMS) hilft wirksam und sicher gegen hartnäckige auditorische Halluzinationen bei Schizophrenie. TMS stimuliert gezielt Hirnregionen mit Magnetimpulsen – nicht-invasiv und gut verträglich. Die Methode richtet sich besonders an Betroffene, bei denen Medikamente oder eine Psychotherapie nicht ausreichen.

In der Studie erhielten 138 Patient:innen über drei Wochen entweder echte TMS oder eine Placebo-Behandlung. Verwendet wurde die schnelle Variante „Theta-Burst-Stimulation“. Die Ergebnisse, veröffentlicht in The Lancet Psychiatry, zeigen: TMS reduziert Stimmenhören deutlich und hat kaum Nebenwirkungen.

Die Studie gilt als Meilenstein und erweitert die therapeutischen Möglichkeiten bei Schizophrenie.

👉 Weiterlesen auf den Seiten der UM Tübingen

Theta burst stimulation of temporo-parietal cortex regions for the treatment of persistent auditory hallucinations: a multicentre, randomised, sham-controlled, triple-blind phase 3 trial in Germany.

https://doi.org/10.5281/zenodo.15058333

PLUS …

💬 Über unseren Tellerrand

1️⃣ Leben am Limit: Tierkolonien in 9.533 Metern Tiefe entdeckt 🌐 🌊

Wie weit sich tierische Lebensgemeinschaften in die Tiefen der Ozeane erstrecken, war bislang ein Rätsel. Tiefseegräben galten lange als lebensfeindlich – dunkel, nährstoffarm, extrem druckvoll. Doch neue Expeditionen zeigen: Auch in über 6.000 Metern Tiefe existieren komplexe Lebensgemeinschaften. Letzen Sommer erforschte ein chinesisches Team den Kurilen-Kamtschatka- und Aleutengraben im Nordpazifik. In 23 Tauchgängen stießen sie auf dichte Kolonien von Röhrenwürmern, Muscheln und Schnecken.

Die tiefste entdeckte Gemeinschaft lebte in 9.533 Metern Tiefe – ein Rekordfund. Bis zu 5.813 Röhrenwürmer pro Quadratmeter wurden gezählt – ein Zeichen hoher Biodiversität. Die Tiere nutzen Methan und Schwefelwasserstoff als Energiequelle, nicht Sonnenlicht. Diese Stoffe stammen aus sogenannten Cold Seeps – kalten Quellen am Meeresboden. Die Gase entstehen durch Mikroben, die organisches Material im Sediment abbauen. Bartwürmer dominieren viele dieser Kolonien und leben in Symbiose mit Bakterien. Auch Muscheln nutzen chemoautotrophe Symbionten zur Energiegewinnung. Die Lebensgemeinschaften erstrecken sich über 2.500 Kilometer entlang der Grabenzonen.

Frühere Untersuchungen hatten diese Ökosysteme übersehen. Die Funde widersprechen bisherigen Annahmen über die Energiequellen der Hadal-Fauna. Chemische Energie spielt offenbar eine zentrale Rolle für das Leben in der Tiefsee.

Spannend hierzu auch ein Video vom Institute of Deep-sea Science and Engineering

👉 Weiteres bei Nature, doi: 10.1038/s41586-025-09317-z und auf den Seiten von scinexx

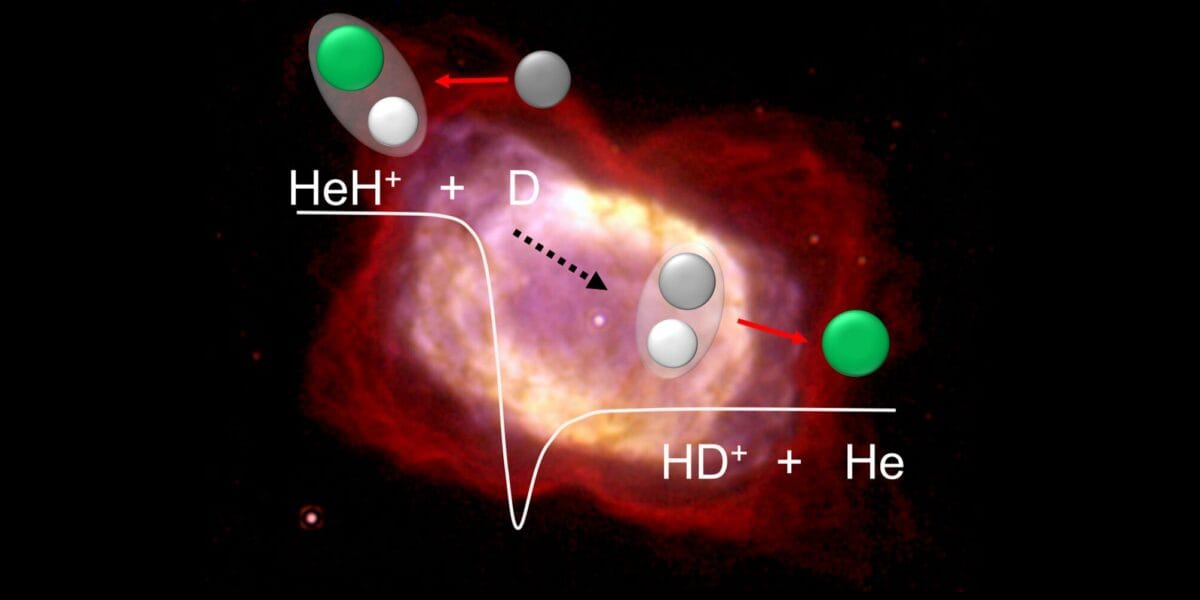

2️⃣ Was passierte nach dem Urknall? Ein Molekül gibt neue Antworten 🌌🔬

13,8 Milliarden Jahre nach dem Urknall rücken die ersten Moleküle des Universums ins Forschungsinteresse. Besonders das Heliumhydrid-Ion (HeH⁺) gilt als das früheste Molekül der Geschichte. Es entstand im dunklen Zeitalter der Kosmologie – noch bevor die ersten Sterne leuchteten. HeH⁺ spielte eine zentrale Rolle bei der Abkühlung von Gaswolken, die Sterne entstehen ließen. Sein starkes elektrisches Dipolmoment machte es zu einem effektiven Strahlungskühler. Doch das Molekül war instabil: Reaktionen mit Wasserstoff und Deuterium führten zu seinem Zerfall.

Wie schnell diese Prozesse abliefen, war bislang unklar – Modelle gingen von langsamen Reaktionen aus. Ein Forschungsteam am Max-Planck-Institut für Kernphysik in Heidelberg untersuchte dies genauer. Im kryogenen Speicherring simulierten sie Bedingungen wie im frühen Universum. HeH⁺-Ionen kollidierten dort mit Deuterium-Atomen bei extrem niedrigen Temperaturen. Das Ergebnis: Die Reaktion verläuft auch bei Kälte überraschend konstant und schnell. Frühere Theorien zur Reaktionsrate müssen überdacht werden. Die chemische Aktivität von HeH⁺ war offenbar höher als angenommen. Das Molekül könnte entscheidend zur Bildung von molekularem Wasserstoff beigetragen haben. Die Studie liefert neue Einblicke in die Frühzeit der Materie – und stellt alte Modelle infrage.

👉 Weiterlesen auf den Seiten von ingenieur.de

Experimental confirmation of barrierless reactions between HeH+ and deuterium atoms suggests a lower abundance of the first molecules at very high redshifts, F. Grussie, J. Sahoo, Y. Scribano, D. Bossion, L. Berger, M. Grieser, L. W. Isberner,1, Á. Kálosi, O. Novotný, D. Paul, A. Znotins, X. Urbain and H. Kreckel,

https://doi.org/10.1051/0004-6361/202555316

📬 In unserer Mailbox

1️⃣ Paragraf statt Perspektive: Wenn ein Quadratmeter den Unterschied macht 🏠 📐🚫🏢

Was passiert, wenn bürokratische Normen über Menschlichkeit triumphieren? Im oberbayerischen Tittmoning verlieren 68 sucht- und psychisch kranke Menschen ihr Zuhause und 130 Mitarbeitende ihre Jobs – weil acht Zimmer in einem Ausweichgebäude einen Quadratmeter zu klein sind.

Ein Ort der Gemeinschaft, Nähe und Sicherheit verschwindet – trotz starker Bemühungen, neue Wege zu gehen. Bewohner und Mitarbeitende kämpfen bis zuletzt, doch die Stimmen der Betroffenen verlieren gegen Paragrafen. Ende August verliert das Therapiezentrum für sucht- und psychisch erkrankte Menschen in Tittmoning seine Betriebserlaubnis. Ursache sind bauliche Mängel, wirtschaftliche Schwierigkeiten und die Ablehnung eines geplanten Umzugs durch das Landratsamt Traunstein. Trotz ursprünglich erteilter Genehmigung wurde der neue Standort nicht freigegeben, da einige Zimmer unter der Mindestgröße liegen – selbst wenn sie zuvor mit Balkonanteil berechnet wurden. Paradox: Im alten Gebäude darf der Betrieb mit noch kleineren Zimmern weiterlaufen – dank Bestandsschutz.

Insgesamt sind 68 Bewohner betroffen und wurden verlegt, etwa 130 Mitarbeitende verlieren ihre Stelle. Die Behörden betonen den Schutz der Betreuten – dennoch sorgt die Entscheidung für Unverständnis in der Region.

👉 Weiterlesen auf den Seiten von Süddeutsche.de

2️⃣ Ein Leben für die Frauengesundheit: Bundesverdienstkreuz für Prof. Dr. Sara Brucker 🎖️👏

Sie hat die operative Gynäkologie in Deutschland entscheidend geprägt, neue Perspektiven für Patientinnen eröffnet und sich unermüdlich für frauenspezifische Gesundheitsthemen eingesetzt: Jetzt wurde Prof. Dr. Sara Brucker, Ärztliche Direktorin der Universitäts-Frauenklinik Tübingen, mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die feierliche Übergabe erfolgte am 29. Juli durch Oberbürgermeister Boris Palmer im Tübinger Rathaus. Die Auszeichnung würdigt ihr jahrzehntelanges Engagement für die Frauengesundheit und ihre wegweisende Arbeit in der operativen Gynäkologie.

Als langjährige MINQ-Spezialistin steht Brucker für höchste medizinische Qualität und Patientennähe. Sie leitet seit 2022 das Department für Frauengesundheit und prägte die Entwicklung der Senologie in Deutschland entscheidend mit.

Mit der ersten erfolgreichen Gebärmuttertransplantation in Deutschland eröffnete sie neue Perspektiven für Frauen mit Uterusaplasie. Ihre Forschung zur MRKH-Erkrankung - eine angeborene Erkrankung, bei der Frauen ohne oder mit nur unvollständig entwickelter Gebärmutter und Scheide geboren werden - und zu rekonstruktiven Verfahren gilt als bahnbrechend. Auch gesellschaftlich setzt Brucker Impulse: Die von ihr gegründete Frauenakademie fördert niedrigschwellige Aufklärung und stärkt das Bewusstsein für frauenspezifische Gesundheitsthemen.

MINQ gratuliert herzlich zu dieser Auszeichnung und bedankt sich für die langjährige Zusammenarbeit!

👉 Weiterlesen auf den Seiten der UM Tübingen

📣 Ankündigungen

1️⃣ NORMAL#VERRÜCKT – Zwischen Norm und Ausnahme

Was ist eigentlich „normal“ – und wer entscheidet das? Die neue Ausstellung NORMAL#VERRÜCKT geht dieser Frage auf den Grund und zeigt, wie sich die Grenzen zwischen psychischer Norm und Abweichung seit dem Zweiten Weltkrieg verschoben haben.

Ob Rausch, Stress oder ADHS – vieles, was früher als „verrückt“ galt, ist heute Alltag. Gleichzeitig wird das Alltägliche zunehmend medizinisch bewertet. Die Ausstellung präsentiert neun überraschende Objekte, darunter eine expressive Zeichnung des Gugginger Künstlers „Max“, ein Spritzenautomat als Symbol medizinischer Kontrolle, ein opulenter Pelzmantel, der Fragen nach Identität und Inszenierung aufwirft, sowie ein Talking Stick – ein Kommunikationsinstrument, das in Gruppensettings zur Strukturierung von Gesprächen dient.

Die Schau basiert auf einem DFG-geförderten Forschungsprojekt, bei dem Historikerinnen, Kunst- und Literaturwissenschaftlerinnen gemeinsam forschen.

Der komplexe Wandel zeigt sich exemplarisch etwa in der documenta 5 mit der Sektion „Bildnerei der Geisteskranken“.

📅 Wann: bis 28. September 2025

📍 Wo: Museum Sammlung Prinzhorn, Voßstraße 2, 69115 Heidelberg

2️⃣ Zwischen Hirnforschung und Heavy Metal: Ein Kongress der besonderen Art

Berlin wird Anfang September zum Zentrum der internationalen Schlaganfallforschung: Mehr als 700 Expert:innen reisen zum ersten deutschen Schlaganfallkongress – und täglich wächst die Zahl der Teilnehmenden. Prof. Dr. Dr. Werner Hacke, UK Heidelberg, weltweit einer der meistzitierten Neurologen, wird mit einem Festvortrag den Kongress eröffnen. Seine Studie ECASS 3 wurde von der Fachzeitschrift „The Lancet“ zur wichtigsten medizinischen Publikation des Jahres gekürt.

Unter dem Titel „Good Times – bad times: Der Weg zur Therapie schwerer ischämischer Schlaganfälle“ wird der MINQ-Spezialist nicht nur wissenschaftliche Einsichten teilen, sondern auch musikalisch überraschen: Statt klassischer Begleitung erwartet das Publikum Hardcore Metal – ein persönliches Statement des Forschers. Als langjähriger Wegbereiter der modernen Neurologie blickt Hacke auf Erfolge, Herausforderungen und persönliche Stationen zurück, bevor er sich Ende des Jahres aus aktiven Projekten zurückzieht. Mit seinem Auftritt will er neue Ideen entfachen und eine Generation junger Forscher:innen zu mutiger, internationaler Schlaganfallforschung inspirieren.

👉 Weitere Infos zum Kongress

👉 Zu Anmeldung und Online-Programm

📅 Wann: 4. bis 6. September 2025

📍 Wo: Henry-Ford-Bau, Garystraße 35, 14195 Berlin

Liebe 📌 Newsletter-Members,

wir schätzen Ihr Feedback und Ihre Anregungen. Gerne greifen wir auch die Themen auf, die Ihnen wichtig sind und die Sie den anderen Newsletter-Members zukommen lassen möchten.

Kennen Sie jemanden, der diesen Newsletter haben möchte? Wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns im Kolleg:innenkreis oder bei Ihren Bekannten weiterempfehlen.

Mirjam Bauer · Karl-Richard Eberle

MINQ's weekly picks Newsletter

Melden Sie sich kostenlos an, um die neuesten Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten