🗞 19/2025

Nachhaltige Ernährung gegen Krebs · Algorithmen und KI im Alltag · Psychologie des sozialen Engagements · Hunger verführt zu ungesundem Essen · Behandlungsfehler: TK-Chef fordert Meldepflicht

📌 5 weekly picks

1 📌 Doppelte Prävention – Wie nachhaltige Ernährung gegen Krebs schützt

Forschende der Universität Regensburg untersuchten erstmals umfassend den Zusammenhang zwischen nachhaltiger Ernährung und Krebsrisiken. Die Metaanalyse basiert auf Daten von über 2,2 Millionen Menschen aus 17 internationalen Studien. Ergebnis: Personen mit nachhaltiger Ernährung hatten ein um 7 % geringeres Krebsrisiko und ein um 12 % geringeres Risiko für krebsbedingte Todesfälle im Vergleich zu weniger nachhaltig ernährten Personen. Nachhaltige Ernährungsweisen zeichnen sich durch einen höheren Anteil pflanzlicher Lebensmittel aus, enthalten weniger Fleisch, Zucker oder stark verarbeitete Produkte. Viele dieser Lebensmittel, wie Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse und Obst, sind nicht nur nährstoffreich, sondern auch ressourcenschonend in der Produktion. Nachhaltige Ernährung berücksichtigt außerdem Umweltaspekte wie CO2-Ausstoß und Landnutzung. Besonders deutlich war die Risikoreduktion bei Lungen- und Magenkrebs, während die Ergebnisse bei Brust- und Darmkrebs weniger eindeutig waren. Erstautorin Marina Kasper betont, dass nachhaltige Ernährung sowohl die Gesundheit als auch die Umwelt schützt. Die Forschenden sehen darin eine doppelte Präventionsstrategie.

Zur Pressemeldung der Uni Regensburg

2 📌 Zwischen Wissen und Verhalten: Wie Jugendliche Algorithmen und KI im Alltag wahrnehmen

Jugendliche begegnen täglich Algorithmen und KI, vor allem in sozialen Medien und durch Sprachassistenten wie Siri oder Alexa. Viele wissen, dass ihr TikTok-Feed algorithmisch gesteuert wird, jedoch oft nicht, wie diese Systeme genau funktionieren oder welche Interessen dahinterstehen. Ein Forschungsprojekt der LMU München des Forschungs- und Lehrbereichs „Digital Literacy in Algorithmic Spaces“ untersuchte, wie Jugendliche Algorithmen wahrnehmen, welche Einstellungen sie dazu haben und wie sie mit KI umgehen. Dafür wurden qualitative Gruppendiskussionen sowie eine repräsentative Online-Befragung unter Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren durchgeführt. Ein weiteres Projekt befasste sich konkret mit der Nachrichtenkompetenz von Schülerinnen und Schülern. Auch hier standen Wahrnehmung, Einstellungen und Handlungsweisen im Mittelpunkt.

Fazit: Das Bildungsniveau beeinflusst nicht das Wissen über Algorithmen, wohl aber die Einstellung dazu: Höher gebildete Jugendliche sind kritischer, während andere pragmatischer oder positiver eingestellt sind. Viele Jugendliche wünschen sich mehr Unterricht über Algorithmen, KI und Medienkompetenz, sehen aber, dass Lehrkräfte oft wenig Wissen oder Unsicherheiten in diesen Bereichen haben. Obwohl sie sich der Risiken bewusst sind, handeln Jugendliche online oft anders – zum Beispiel bei Cybermobbing. Soziale Dynamiken und der Wunsch nach Likes und Anerkennung beeinflussen ihr Verhalten stark. Die Forschungsprojekte zeigen, dass kritische Medienkompetenz vermittelt werden sollte und eine aktive Auseinandersetzung mit digitalen Themen nötig ist.

Das Interview mit der Medienforscherin Larissa Leonhard vom Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung der LMU lesen Sie hier auf den Seiten des Deutschen Schulportals

3 📌 Psychologie des sozialen Engagements – Neue Studienergebnisse

Wer ist spendabler? Emotional kontrollierte Menschen oder die Extrovertierten? Eine Studie des Psychologischen Instituts der Universität Zürich zeigt, dass Persönlichkeitsmerkmale wie Extraversion und Verträglichkeit mit stärkerem sozialen Engagement und Spendenbereitschaft zusammenhängen. Die Forschenden analysierten Daten aus 29 internationalen Studien mit über 90.000 Teilnehmenden, um den Einfluss der fünf grundlegenden Persönlichkeitsmerkmale auf philanthropisches Verhalten zu untersuchen. Extravertierte Menschen engagieren sich häufiger ehrenamtlich, während verträgliche Personen eher bereit sind, Geld für wohltätige Zwecke zu spenden. Dies könnte mit ihrer mitfühlenden Natur zusammenhängen. Andere Persönlichkeitsmerkmale wie Gewissenhaftigkeit, Offenheit und Emotionskontrolle zeigten keinen einheitlichen Zusammenhang mit sozialem Engagement.

Professorin Wiebke Bleidorn erklärt, dass ein besseres Verständnis dieser Zusammenhänge helfen kann, gezielt Menschen zu ermutigen, sich für das Gemeinwohl einzusetzen. Die Studie liefert sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch praktische Hinweise für Organisationen und politische Entscheidungsträger zur Förderung von Freiwilligenarbeit und Spendenkultur. “Dieses Wissen kann genutzt werden, um gezieltere Strategien zur Förderung von Freiwilligenarbeit und Spendenkultur zu entwickeln”, erklärt Letztautor und Psychologieprofessor Christopher J. Hopwood.

Weitere Informationen auf den Seiten der Universität Zürich

4 📌 Hunger verführt zu ungesundem Essen

Eine neue Studie der Universität Hamburg zeigt: Hunger beeinflusst nicht nur unsere Vorlieben, sondern auch, worauf wir bei Lebensmitteln im entscheidenden Moment achten. „Obwohl schon lange bekannt ist, dass hungrige Menschen häufiger zu ungesunden Lebensmitteln greifen, wollten wir die kognitiven Mechanismen, die diesem Phänomen zugrunde liegen, genauer verstehen“, erklärt Jennifer March, Wissenschaftlerin an der Fakultät für Psychologie und Bewegungswissenschaft der Universität Hamburg und Co-Autorin der Studie. Gemeinsam mit Prof. Dr. Sebastian Gluth, Leiter der Arbeitsgruppe für Kognitives Modellieren und Entscheidungsneurowissenschaften, leitete March die Studie, für die 70 Erwachsene aus Hamburg und Umgebung untersucht wurden. Jeder Teilnehmende durchlief zwei Versuchsschleifen – einmal hungrig, einmal gesättigt. Dabei wählten sie zwischen jeweils zwei Essensoptionen: einer gesünderen, aber weniger schmackhafteren, und einer ungesunden, aber dafür umso schmackhafteren Option. Beide Varianten waren mit dem Nutri-Score, einer gängigen Nährwertkennzeichnung, versehen. Das Ergebnis der Untersuchung: Bereits im Normalzustand bevorzugten die meisten Studienteilnehmenden geschmacklich ansprechender präsentierte Lebensmittel. Im hungrigen Zustand wurde dieser Effekt deutlich verstärkt. Die Aufmerksamkeit wanderte dann eher zu den visuell und geschmacklich attraktiveren Optionen – während die Nährwertinformationen, etwa der Nutri-Score, seltener beachtet wurden. Gleichzeitig wurden Entscheidungen im hungrigen Zustand schneller getroffen.

„Unsere Daten zeigen, dass Hunger die Gewichtung von Informationen im Entscheidungsprozess verändert. Geschmack bekommt mehr Gewicht, Gesundheitsaspekte geraten aus dem Blickfeld“, fasst March zusammen. Informationen über Nährwert und Gesundheit treten bei der Essenswahl in den Hintergrund.

Zur Pressemitteilung der Universität Hamburg

5 📌 Behandlungsfehler: TK-Chef fordert Meldepflicht

Die Techniker Krankenkasse (TK) hat für das Jahr 2024 eine bemerkenswerte Zahl an mutmaßlichen Behandlungsfehlern bei ihren Versicherten vermeldet. Demnach haben sich 6.431 Versicherte an die Krankenkasse gewandt, weil sie einen Behandlungsfehler vermuteten. Dies stellt einen Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren dar. TK-Chef Baas fordert eine Meldepflicht für Behandlungsfehler - von allen medizinischen Einrichtungen. Aktuell würden Fehler nur erfasst, wenn Patientinnen und Patienten sie selbst meldeten. Baas: "Dadurch bleiben viele Fehler unentdeckt und eine systematische Auswertung von Fehlerquellen und Verbesserungen ist unmöglich. Fehler werden bisher noch viel zu oft verschwiegen oder bagatellisiert statt sie als Chance für Verbesserungen zu nutzen. Wir brauchen eine offene Fehlerkultur, um die Qualität der medizinischen Versorgung zu verbessern." Laut Baas stünden oftmals die strengen Datenschutzauflagen einer besseren Aufklärung im Wege. Die Versicherten wünschten sich eine aktive Unterstützung bei Behandlungsfehlern. Baas: "Theoretisch könnten Krankenkassen anhand von Datenanalysen mögliche Behandlungsfehler erkennen und ihre Kunden darüber informieren. Derzeit dürfen wir aber, selbst wenn wir klare Anhaltspunkte für einen Behandlungsfehler haben, die Betroffenen nicht kontaktieren und sie darauf hinweisen. Der Datenschutz steht uns hier leider im Weg. Deswegen ist es umso wichtiger, dass Versicherte Gebrauch von den Hilfsangeboten ihrer Krankenkasse machen."

Zur Originalmitteilung der Techniker Krankenkasse

PLUS ...

💬 Über unseren Tellerrand

1️⃣ Mentale Gesundheit und soziale Medien: Lösungen für die nächste Generation

Wie müssen wir Soziale Medien neu denken, um die mentale Gesundheit junger Menschen zu verbessern? Das internationale Forschungsprojekt „PROMISE: Promoting Well-Being in Preteens, Adolescents, and Young Adults – Toward Improved Social Media Policies” untersucht, wie soziale Medien die mentale Gesundheit junger Menschen beeinflussen und entwickelt konkrete Maßnahmen zur Verbesserung. Finanziert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft: DFG und weitere Förderer mit 1,5 Millionen Euro über drei Jahre, analysiert das Projekt die Wirkung von Plattformen wie TikTok und Instagram auf verschiedene Altersgruppen.

Ziel ist die Entwicklung neuer „Policies“, die schädliches Nutzungsverhalten begrenzen, etwa durch Algorithmen gegen Hassnachrichten oder Einschränkungen bei Infinite Scrolling. Die Forschenden prüfen solche Maßnahmen systematisch, um ihr Potenzial zur Förderung des digitalen Wohlbefindens zu bewerten. Untersucht werden Vorpubertierende (10–12 Jahre), Jugendliche (13–17 Jahre) und junge Erwachsene (18–25 Jahre), um altersspezifische Lösungen zu erarbeiten. Im nächsten Schritt werden Experimente durchgeführt, bei denen Teilnehmende Plattformen mit veränderten Funktionen nutzen und ihr Verhalten dokumentieren. Die Ergebnisse sollen zu evidenzbasierten Handlungsempfehlungen führen, die soziale Medien sicherer und gesundheitsfördernder gestalten. Um eine nachhaltige Umsetzung zu gewährleisten, arbeitet das Projekt mit NGOs, Praxispartnern und europäischen Regulierungsbehörden zusammen. Ein Jugendbeirat und Co-Creation-Workshops ermöglichen jungen Menschen, aktiv an der Gestaltung der Maßnahmen mitzuwirken.

Zur Projekt-Webseite PROMISE

Weitere Informationen auf den Seiten der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

📣 Ankündigungen

1️⃣ Größte deutschsprachige Veranstaltung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie

Der 30. Jahreskongress der D-A-CH Vereinigung für Schulter- und Ellenbogenchirurgie (DVSE) findet nächste Woche in Zürich statt. Das Kongressprogramm umfasst zentrale Themen wie akute Frakturversorgung, Langzeitresultate und Zukunftstrends in der Endoprothetik, Komplikationsmanagement sowie geschlechtsspezifische Aspekte der Schulter- und Ellenbogenchirurgie. Weitere Schwerpunkte sind die Behandlung akuter und chronischer Schulterinstabilitäten, biologische und strukturelle Sehnenaugmentation sowie innovative Techniken der Rehabilitation.

Zu den Top-Speakern zählen Dr. Ruth Delaney vom Dublin Shoulder Institute, Dr. Thomas Duquin vom UBMD Orthopaedics & Sports Medicine in New York, Dr. Brian Werner von der Sports Medicine Clinic sowie Dr. Jean-David Werthel vom Hôpital Ambroise Paré in Boulogne-Billancourt.

📅 Wann: 15. - 16. Mai 2025

📍 Wo: Kongresshaus Zürich, Claridenstrasse 5, 8002 Zürich, Schweiz

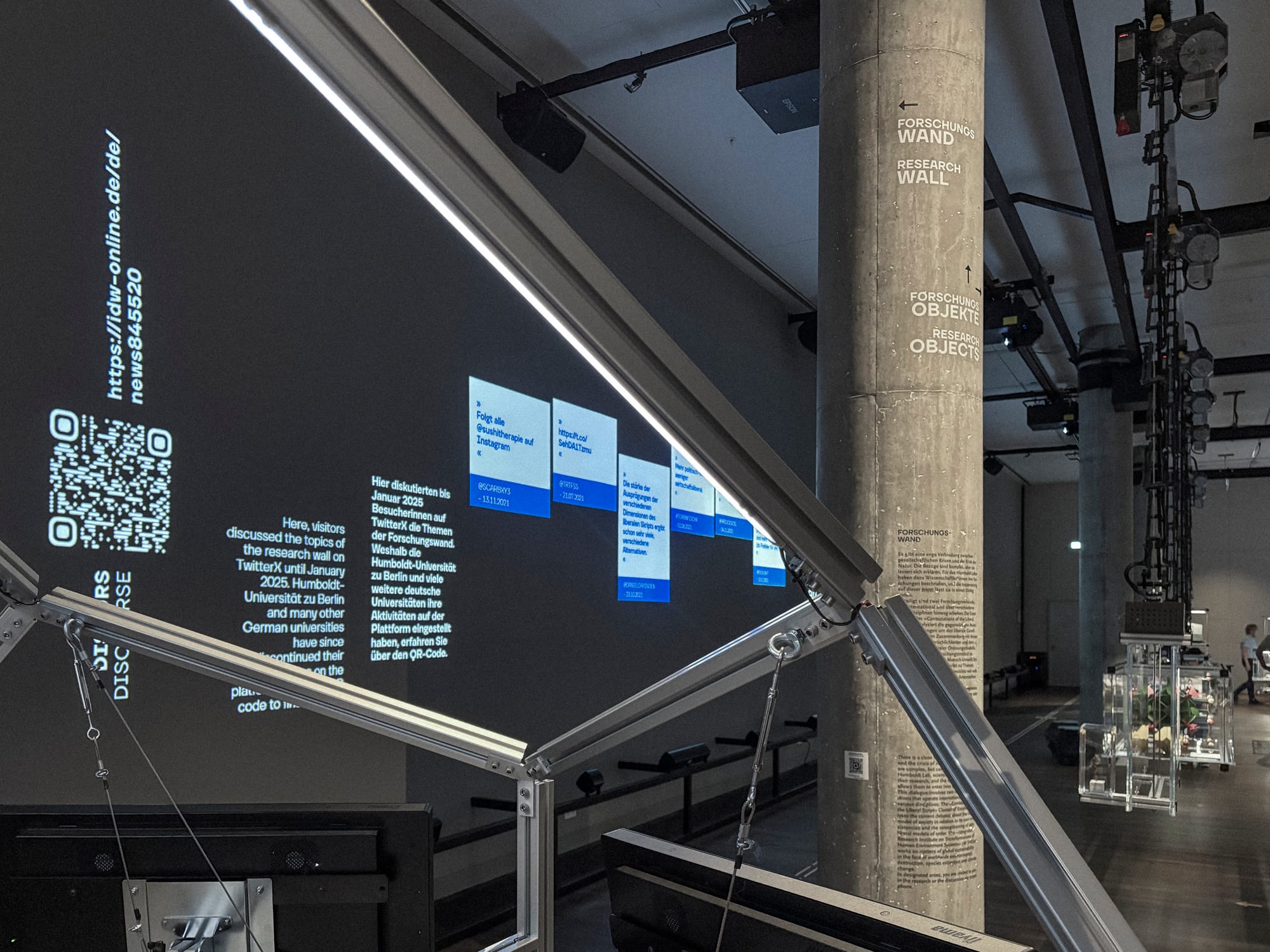

2️⃣ #WissXit – Der Rückzug deutschsprachiger Forschungseinrichtungen aus X

Im Humboldt Forum im Berlinder Schloss wird eine visuelle Darstellung des Ausstiegs von 128 deutschsprachigen Forschungseinrichtungen aus der Plattform X präsentiert. Die Installation zeigt auf einer 23 Meter langen Videowand die Entwicklung des sogenannten #WissXit – von frühen Twitter-Debatten bis zur gemeinsamen Entscheidung zum Rückzug. Mittels QR-Codes und erläuternder Texte erhalten Besucher:innen Einblicke in die Hintergründe dieses Austritts, der von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) initiiert wurde. Die Humboldt-Universität zu Berlin war eine der Hochschulen, die an dieser Bewegung beteiligt waren und den digitalen Wandel aktiv mitgestaltet haben.

Die Idee für die Präsentation entstand im Humboldt Labor, das im Humboldt Forum die zentrale Wissenschaftsausstellung beherbergt. Laut Kurator Bastian Herbst spiegelt die Twitterwall die sich wandelnde öffentliche Debatte wider und verdeutlicht die Herausforderungen digitaler Demokratie.

Das Humboldt Forum selbst steht für historische Brüche und kulturelle Transformationen. Erbaut auf dem Fundament des Berliner Schlosses und später Sitz des Staatsrats der DDR, ist es heute ein interdisziplinäres Kultur- und Wissenschaftszentrum. Die Humboldt-Universität ist dort mit dem Humboldt Labor vertreten und fördert den Dialog zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

Die Präsentation zum #WissXit ist Teil der laufenden Ausstellung „Nach der Natur“ und thematisiert die Bedingungen digitaler Öffentlichkeit. Interessierte können die Installation noch bis zum 23. Juni 2025 kostenfrei besuchen und sich mit einem bedeutenden Kapitel der deutschen Wissenschaftskommunikation auseinandersetzen.

Zur offiziellen Pressemeldung der Uni Düsseldorf

Zur vollständigen Liste aller unterzeichnenden Hochschulen und Forschungsinstitutionen, die sich dem Appell angeschlossen haben, auf den Seiten des Informationsdienst Wissenschaft (idw)

📅 Wann: bis zum 23. Juni 2025

📍 Wo: Humboldt Forum im Berliner Schloss, Schloßplatz 1, 10178 Berlin

🤕 IchalsPatient

1️⃣ Teilnahme an Entspannungsstudie: Neues Forschungsprojekt zur Stressbewältigung

Stress kann zahlreiche Krankheiten wie Bluthochdruck oder Depressionen auslösen. Um das komplexe Phänomen „Stress“ besser zu verstehen, startet das Uni-Zentrum Naturheilkunde der Klinik für Innere Medizin II des Universitätsklinikums Freiburg eine neue Studie zur körperlichen Entspannungsfähigkeit. Im Fokus steht ein manueller Muskeltest, bei dem die Hirnströme und die Muskelaktivität während der passiven Bewegung von Hand-, Ellenbogen- und Schultergelenk gemessen werden. Ziel ist es, das Zusammenspiel zwischen subjektiv empfundener und objektiv gemessener Entspannung wissenschaftlich zu erfassen. „Entspannung wird heute nicht nur als Gegenpol zu Stress gesehen, sondern spielt auch eine therapeutisch anerkannte Rolle, etwa bei Angststörungen oder chronischem Schmerz“, sagt Prof. Dr. Roman Huber, Leiter des Uni-Zentrum Naturheilkunde des Universitätsklinikums Freiburg. „Mit unserer Studie wollen wir untersuchen, wie sich muskuläre Entspannung objektiv erfassen lässt und inwieweit ein von uns entwickelter Muskeltest zuverlässige Aussagen darüber ermöglicht.“

Studienablauf und Voraussetzungen: Die Studie richtet sich an gesunde Erwachsene ab 18 Jahren mit entweder sehr guter oder sehr eingeschränkter Fähigkeit zur muskulären Entspannung. Diese wird in einem Screening-Termin mittels eines Bewegungstests am Arm überprüft. Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen wie Schmerzen oder Lähmungen können leider nicht teilnehmen. Nach einem telefonischen Vorgespräch und dem Screening-Termin erfolgt die Hauptuntersuchung im EEG-Labor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Dort werden Elektroden zur Erfassung der Hirn- und Muskelaktivität angebracht. Zusätzlich werden standardisierte Fragebögen zur subjektiven Stresseinschätzung ausgefüllt. Der passive Muskeltest wird anschließend unter Anleitung durchgeführt. Für die vollständige Teilnahme erhalten die Teilnehmenden eine Aufwandsentschädigung von 50 Euro.

Interessierte können sich unter 0761 270-82010 oder per E-Mail an deniz.kahvaltici@uniklinik-freiburg.de melden.

MINQ's weekly picks Newsletter

Melden Sie sich kostenlos an, um die neuesten Updates in Ihrem Posteingang zu erhalten